疟疾学家何琦教授生平

一个女儿对父亲的回忆

謹以此集﹐獻上女兒對你的愛﹑思念﹑和傷情。

何燕生著

(本文系 “何琦教授论述集”中的一个章节。何燕生汇编。

世界知识出版社出版,2013年)

目 录

一 我父亲的故事:一位具有远见的实践家

第一章 开篇

第二章 事业

青年時期 (靜生生物調查所,英國利物浦大學)

抗战时期到新中国建立前 (國立中正大學 ,中央衛生實驗院)

新中国建立后

(一) 海南岛抗疟工作

(二) 鉴定我国长江下游诸省的重要传疟媒介雷氏按蚊

(三) 提出传染休止期治疗的战略与实践

(四) 培训抗疟干部

(五) 参于制定全国消灭疟疾五年规划

(六) 参加1964年北京科学讨论会

(七) 抗美援朝:反细菌战

第三章 父親的性格和为人

第四章 文化大革命和父亲之死

我父亲在文化大革命中的遭遇

父亲的临终遗言

亲爱的父亲,安息!

二 著述目录

三 年表

四 有关父亲的几篇论述

第 一 章

开篇

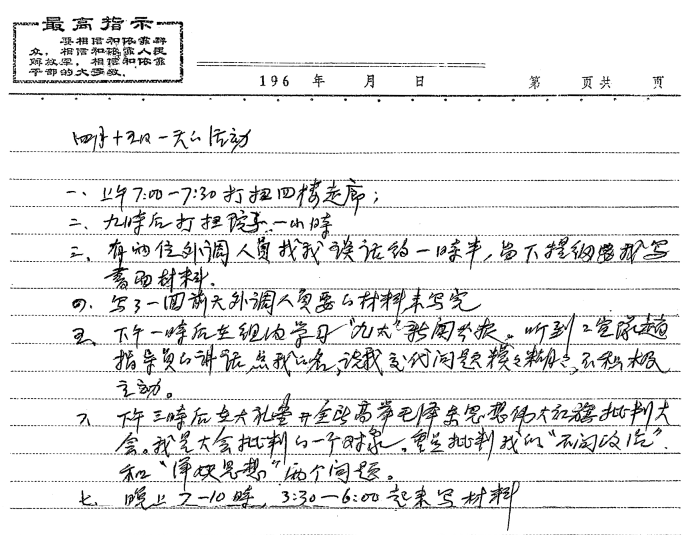

父亲何琦,字希韩。浙江省义乌县东河村人。生于1903年3月2日, 殁于1970年1月22日。医学昆虫学家,疟疾学家。中共党员,第三届全国人大代表。

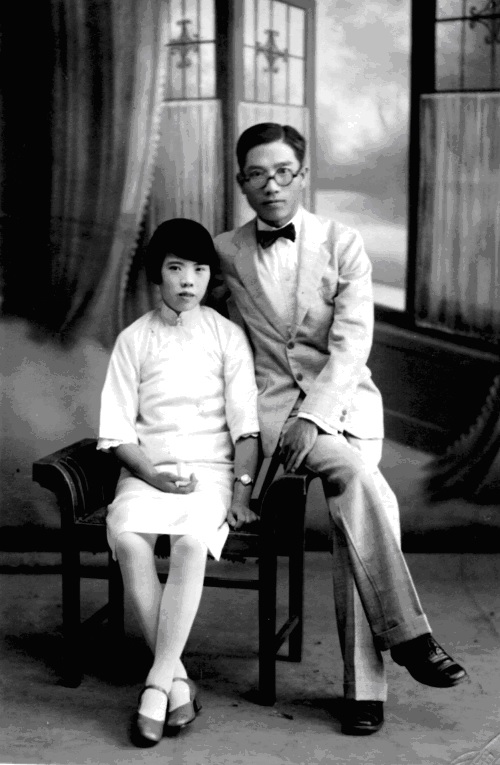

父亲出生在一个地主家庭。祖父何云修(字逊志)是一位清朝末年的秀才。辛亥革命后,入读杭州高等巡警学堂。曾在浙江金华、东阳、温州等县任警察局长,县长等职。父亲系家中长子,另有弟妹四人:何存宪,何存治,何存化和何永庆。我母亲余守真是我祖父的恩师余梅仙的女儿。我是他们的独女。

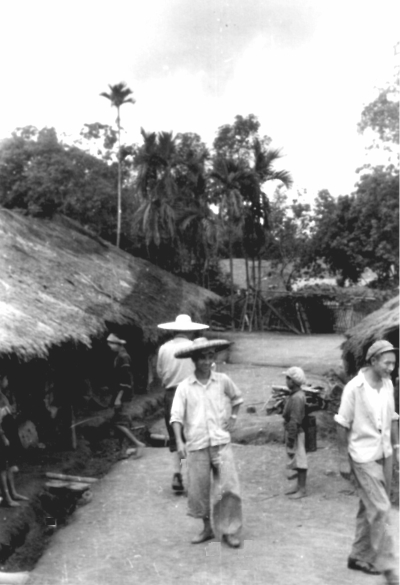

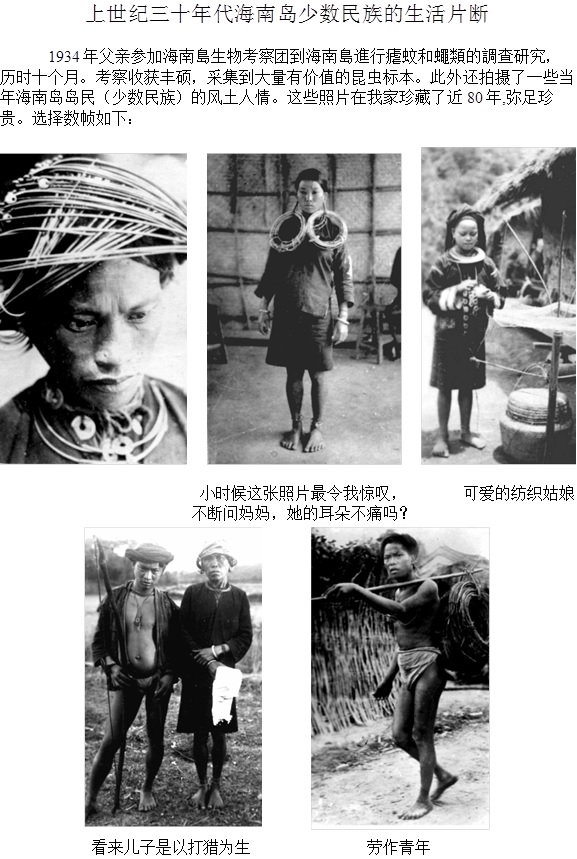

父亲于1927年毕业于燕京大学。毕业后开始从事双翅目(Diptera) 昆虫的研究。1934年父親參加海南島生物考察团到海南島进行考察半年,他是我国到海南島進行瘧蚊和蠅類研究調查的第一人。在海南岛父亲目睹疟疾猖獗流行,严重危害人民生命,奠定了他为之奉献终身的使命。他将一生的精力,聚焦在这個很小的對象 – 瘧蚊上。地域上從南到北,時間上從青年時代直到生命之終結,百折不挠,一以貫之。瘧疾是一个古老的疾病,在两千年前的皇帝内经上已有记载。据估計,旧中国每年瘧疾患者高达三千余萬人;其中更有成千上萬人,尤其是兒童,因之喪失生命。除結核病以外,瘧疾是当时對中國人民為害最大的疾病。在这个维系着三千万人生命的前提下,众人眼中的小,是他心中的無限大。与这个疾患作斗争,是父亲毕生的熱情和奋斗之所在。

那时距离中国社会废除自隋唐以来绵延达一千三百年之久的封建科举制度 (605-1905) 仅二十余年, “学而优则仕”的社会观念,仍然根深蒂固地存在于知识阶层的心目中。双翅目昆虫主要有蚊、蝇、蠓、蚋、虻。在生物学的研究对象中,它们既没有牛羊等家畜的经济价值;也没有古生物化石等窥探生命进化的理论意义。在世人看来,蚊子,苍蝇只不过是一些惹人生厌的虫子。中国有一句成语叫“雕虫小技”,用以形容,鄙薄一些微不足道的技能,由此可见它们在人们心目中的地位。当年浙江义乌,东阳一带人才辈出,如陈望道,吴晗,严济慈,和父亲青年时代的好友,诸暨小同乡赵忠尧等。他们分别投身于教育,历史和物理等重要学科。父亲不顾当时社会和封建家庭的偏见去研究昆虫,说明他决心的坚定。

父親对我國抗瘧工作的主要貢獻有以下三方面。第一方面是开展大规模的疟疾防治工作和对数种重要传疟蚊种进行了深入研究。在疟疾防治中工作中最重要的是创建了中国医学科学院海南岛疟疾研究站。以這個高瘧區为基地,通过對瘧疾流行中三大環節的流行病學調查;主要傳播媒介的確定和对其生態習性的深入調查研究;因地制宜﹐制定和實施了切實有效的抗瘧措施。在幅员为一万平方公里,拥有八十万人口的海南岛高疟区,创造了将全岛居民的疟疾发病率由78.4% 降至2.1% 的重大成果。随后又在安徽、河南、浙江和江苏等省长期设点开展抗疟工作。这不仅造福于当地人民,并为我国南方各省的抗疟运动提供了典型经验。1964年国家科委将此科研项目列为重大成果项目。1978年在全国科学大会上获国家科学技术成果奖。在疟蚊研究方面,除对海南岛主要传疟媒介微小按蚊进行了详尽研究外,对学界过去知之甚少的巴拉巴(白踝)按蚊和雷氏按蚊进行了形态、生态、和防治措施等方面的开创性研究,为彻底消灭疟疾提供科学依据。第二方面是為國家培訓了数百名抗瘧工作人員,使他們成為全國各省抗瘧運動中的精英和骨幹。第三方面是參加了多屆科學﹑衛生和防疫等方面的全國性會議,任瘧疾小組的領導,負責全國性抗瘧運動的規劃和起草。

为了缅怀父亲为科学事业的献身精神,我把父親的著述汇集成册留作纪念,藉以悼念父亲的亡灵。在这过程中得到不少朋友的帮助,使这个愿望终于得以实现。在此集中我把所能收集到的父親的主要著述,按年份排列在一起,集成這本論著匯編。其中绝大部份是曾經發表的論文,但也包括一些講話稿和未發表的文章。我曾經考慮把它們進行分類匯總,但那樣一來同一時期的工作就被分割了,失去了連貫性,所以最終決定還是簡單地按年份排下來。

在父亲的著述中,以下几篇综述了我国在不同时期疟疾流行的全面情况和抗疟成果,诸如:《海南和粤西的疟疾调查报告》(何琦等 34),1953;《新中国疟疾调查研究的综述》(Ho & Feng 52,53), 1958;《近年来中国的疟疾研究》(何琦83), 1964;《海南岛消灭微小按蚊及其对防制疟疾的实际效果》(何琦等 87),1964;和《近年来我国的疟疾研究》(何琦92),1965。《新中国疟疾调查研究的综述》一文被联合国世界卫生组织“论中华人民共和国疟疾”1一文引为主要参考,称它是“评价中华人民共和国在此领域中取得的成就的最好论文”。在此文中首次提出我国疟疾流行划分为四区的概念;《近年来中国的疟疾研究》一文系1964年在我国首次举办的综合性国际科学大会 – 北京科学讨论会 上的论文报告,除中文外,还被译成英、法、西文在大会散发,是当时医学论文中唯一译成三种外文的一篇论文。《海南岛消灭微小按蚊及其对防制疟疾的实际效果》是上报国家科委的科学成果报告,文中最详尽全面地总结了消灭微小按蚊的成功经验和海南岛抗疟运动取得的重大成果。在此特别加以指出,因为它们可为我国抗疟历史提供重要的史实资料。

在这篇短文中,我将简单地叙述我父亲一生的故事,包括他的事业,为人,家庭,赴朝参加反细菌战和文化大革命中的经历。

第 二 章

事 业

青年時期 (靜生生物調查所,英國利物浦大學)

– 留英期间提出和导师不同的新蝇类分类法,受到昆虫学界重视 –

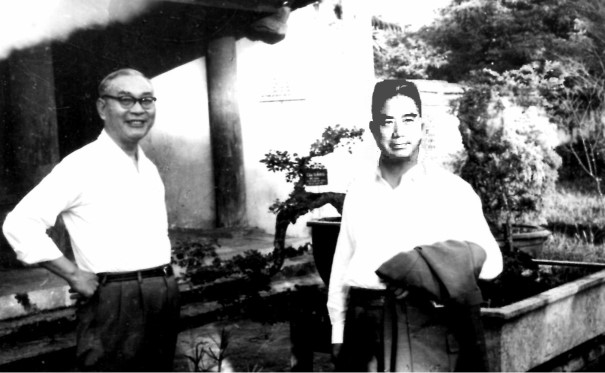

1927年父亲在燕京大学毕业后先在山东齐鲁大学生物系任教。1928年回北平任职于静生生物调查所。当时那是一所新建立的私立生物学研究机构,由动物学家秉志先生任所长。它的宗旨是以调查中国北方的动植物为主,通过实地调查和采集标本,进行动植物分类学的研究。父亲是第一批参加这个研究所的工作人员之一,在那里从事蚊类和蝇类的研究。有一张在该所成立时所内人员的合影,照片中仅有8人(见照片)。据历史统计资料,1928年全国大学就读学生中,理科学生占7.6%;医科学生仅占3.9% 1。可见在当时的中国,近代自然科学还处于启蒙发轫时期,人材十分匮乏。不过自创建到抗日战争爆发前这段时间里,静生生物调查所得到蓬勃的发展,奠定了日后发展成为中国科学院动物研究所和植物研究所的基础。

1936年父亲获中华文化基金董事会科学奖金 (庚子赔款)赴英国利物浦大学热带医学研究院进修,师从著名昆虫学家,荣誉教授派登博士,Dr. Walter. S. Patton。此学院建于1898年,是世界上第一所专门从事热带医学研究和教学的研究机构。该校教授Ronald Ross爵士是证实按蚊为疟疾传播媒介的第一人,因此在1902年为英国赢得首枚诺贝尔奖。父亲在英期间发表论文6篇。获哲学博士学位。

以下分蚊、蝇两大类概述父亲在这一阶段的研究工作。

- 蝇类研究

这段期间父亲在蝇类的新种鉴定和分类学方面有所建树。其中最重要的是1938年父亲在英国發表的一篇论文(Ho11),文中提出了一个关于家蠅分類的新见解。当时家蠅的分类主要按照派登教授的主张以雄蝇尾器的形态为基准。父亲根据自己的实验观察,提出以一向被忽略的雌蠅尾器作为分類特徵的新依据。他比較和修正了包括他的導師派登教授在內的幾位名家的分類系統,按雌蠅尾器,將家蠅重新分為3屬,10亞屬。父亲提出的这个观点和创造性的图解,在当时引起伦敦皇家昆虫学会的极大重视。這個分類系統﹐迄今仍為學者引用和論述(例如2-4)。著名德國生物學家,種系發生學說 (phylogenetic systematics, cladistics) 的創締人W. Hennig 採用派登和我父親兩人的研究結果解釋生物特性的進化5。1999年丹﹑德﹑澳三國的昆虫學家聯合發表的一篇論文中,以接近兩頁的篇幅討論父親的這篇文章。並在一個有爭議的關於雌蠅尾器形態與功能的相關問題上,赞同父親的見解4。

父亲早年在静生生物调查所的工作大部分放在蝇类的分类学研究上(Ho2-9),调查的地区包括北京,江浙二省,海南岛和爪哇。在各地采集来的标本中,经他鉴定发现了不少新种。其中有些以其特征命名,有些以科学前辈的姓氏命名,有三种分别命名为中华丽蝇,义乌麻蝇和海南麻蝇。出于好奇,我在写此文时对后三者查了一下世界有关蝇类的科学记录,没想到一下子就在生命百科全书(Encyclopedia of Life)中看到了有关记录如下:

Animalia/Arthropoda/Insecta/ Diptera/ Calliphoridae/Calliphora sinensis Ho, 1936.

Animalia/Arthropoda/Insecta/ Diptera/Sarcophagidae/Sarcophaga iwuensis Ho, 1934.

Animalia/Arthropoda/Insecta/ Diptera/Sarcophagidae/Sarcophaga hainanensis Ho, 1936.

这本百科全书收集记录了迄今为止地球上经科学鉴定的全部生命体的种属。没有想到80多年前父亲青年时代的这些研究结果,在国内恐已无人知晓,而竟出现在这本百科全书2011年生命目录中6,感到意外的高兴。

此外,父亲还对果蝇的研究作过贡献。1934年他在海南岛采集到一个果蝇新种,他将这一新种的标本赠送给昆虫学家谢蕴贞(著名昆虫学家陈世骧教授的夫人)作研究,后谢蕴贞将这个果蝇新种以父亲的名字命名为 Sinodacus hochii Zia 7。

- 蚊类研究

父亲于1931年发表了北平及其郊区蚊类调查的一篇长文(英文),这是他终生献身于蚊类研究的开始。文中詳細描述了凡四屬,計十五種蚊種的形態學和鑒定特徵(Ho1)。

此前在中國進行蚊類研究的都以外國學者為主,範圍也限于少數地區,如香港,廣州一帶。無怪乎1930年 英國昆虫學家和瘧疾學家Knowles R.在他關於世界範圍內瘧疾寄生虫學調查的報告論文中8,稱 “對廣大的中國地區而言瘧蚊和瘧疾的研究是一片空白”,把它列在一個所謂“我們知識的空白區”的標題下。父親的這篇論文發表後,美國著名醫學昆虫學家William A. Riley 称誉它是中國北平地區蚊類研究的“極其卓越的先驅”之一 (原文為﹕very excellent beginnings)9。

1934年我父親到海南島進行瘧蚊和蠅類的調查研究,历时十个月之久。研究結果总结成文登載在1938年英國“熱帶醫學和寄生虫病學年鑒”中。在 “On a Collection of Anopheline Mosquitoes from the Island of Hainan”(Ho 12) (海南島瘧蚊蚊種調查)一文的开头父亲寫道,“1934年作者(指父親本人)到海南島參加海南島生物考察(由四個科學研究機構聯合組成),認真地收集了所到各地的瘧蚊。島上瘧疾猖獗施虐,因此,獲取和記錄有關該疾病的可能傳播媒介的資料將是一件有益的工作”(原文為英文﹐我在此譯為中文) 。在父親的論文中詳細報道了在海南島收集到的13 種瘧蚊。經他鑒定,分屬于2 亞屬(subgenus),6 群 (group)。另一篇是 “A New Tree-hole Breeding Anopheles from the Island of Hainan, Anopheles sintonoides sp. Nov”(Ho10) (關于海南岛一種孳生于樹洞的新瘧蚊蚊種的報導),文中报导了一个按蚊新种:類辛東按蚊的发现和鉴定。有文獻報道称,“1938年國內瘧疾專家姚永政﹑何琦等到海南五指山區保亭﹑陵水等縣調查醫學昆虫,記錄海南島有傳瘧媒介按蚊13種並發現類辛東按蚊”10。還有網站記載道,在1937年夏,“姚永政是中國第一個進入海南島研究人體寄生虫病的科學家。1937年盛夏,他帶領几名助手深入到五指山。”11。上述文献中所列举的工作,事实上都是父亲单独进行的研究成果。可能因年代久远,发生误传所致,特此于以订正。姚永政教授是我國著名寄生虫病學家﹐抗戰時期是我父親在重慶中央衛生研究院工作時期的同事和朋友,我們兩家相距不足一百米之遙。从未聽說他和我父親曾一同去海南島作科學旅行。何况1937-38年我父親还在英國留學而不在国内。因此,不论从时间先后上,和有论文为依据的文字记载上,都证明父亲是中國第一個進入海南島研究疟蚊的科学家。

抗战时期到新中国建立前 (國立中正大學 ,中央衛生實驗院)

– 手执捕虫网踏遍四川的青山绿水 –

父親在獲得博士學位後就立即整奘回國。那時他的導師派登教授,和倫敦歷史博物館都曾挽留他在英國工作。作為趣聞,當時還有一位美麗的英國少女要委身于他 (我見過這位青年女子的照片,名叫Mary,是他房東的女兒)。但父親認為國難當前,自己应该回去報效祖國,為抗日戰爭薄盡綿力。

回国之初父親到江西國立中正大學農學院任教。當時國難深重,江西的鄰省已全部或大部分淪陷,江西省會南昌也落入敵人手中。父親在那期间主要从事教学,沒有條件开展甚麼研究工作。我們家住泰和縣峽隴村,那是一個瘧疾流行區。1938年浙江大学曾临时迁校于此,浙大校长竺可桢的夫人和次子都因疟疾病逝在泰和。只記得那时我每個月都“打擺子”,连發幾天高燒,因此缺了許多課,馬馬虎虎念完小學。

1942年下半年父亲到重慶中央衛生實驗院任簡任級研究員。當年年底開始籌建醫學昆虫學研究工作,于1943年初建成醫學昆虫研究室,任該室主任。在1943-1945 三年中,開展了四川省瘧蚊、蠅類、和蚤類的調查以及抗瘧試驗。其中尤以瘧蚊調查為主,足跡遍及全省各地 ( 重慶,歌樂山,廣元,綿陽,成都,康定, 峨嵋,宜賓,和大渡口等)。调查工作始于建室的第二年。他和劉吟龍先生(當時是一位青年研究人員) 從川北出发作西南行,最后到达川南,長途跋涉70餘天,沿途調查各地的瘧疾流行情況和瘧蚊的分佈。父親寫有三篇年度工作總結(Ho14,19,22), 詳細記载了重庆时期的研究工作。抗战胜利还都南京后,在1946年8月父亲和美国疟疾学家保罗博士,Dr. J. H. Paul ,曾到浙江进行疟蚊和疟疾调查,他们深入到杭州市和八个县所属的十余个村庄进行实地调查研究,历时三个半月(Ho24), 1。我在這裡要著重指出的一點是,此时父親的研究重心已從早期的雙翅目昆虫分類學的纯學術性研究,轉到了和人民疾苦有關的瘧蚊和瘧疾研究。這一研究方向,貫穿了他以後一生的事業。

- 瘧蚊調查﹕其主要內容包括各地的瘧疾分佈;瘧蚊的種屬、地域、和季節性分佈;瘧蚊的生態研究;影響瘧蚊孳生的諸因素(氣溫和降雨量等氣象條件和自然地理條件)的调查;幼虫在不同孳生地的密度(發現其主要孳生地為秧田和水稻田) 及孳生地水質的調查;瘧蚊產卵量的季節分佈;瘧蚊群舞現象的發現;和當地瘧蚊的自然感染率。并开始用DDT等化學藥劑針對瘧蚊和其幼虫進行了殺虫試驗。

看了父親的研究報告,深為當時父親及和父親一起工作的幾位科學前輩對科學事業的勤勞,堅毅,和嚴謹精神所感動。歌乐山時期醫學昆虫室的研究人員除父親以外僅有三人。各项研究数据的取得,都是这寥寥数人辛勤勞動的结果。例如在成蚊和幼虫密度的研究中,成蚊密度的數字以週為單位,那是每天到牛棚去收集成蚊后取得的平均數;而為了得到幼虫密度的數據,每週都到50個地點去取樣,如此連續進行了一年之久。又如為了對中華按蚊的吸血時間和產卵時間取得系統的認識,曾在5 天的時間裡,不分晝夜,每2小時取樣觀察一次。研究的結果顯示其吸血活動的高峰始自 11 pm 到凌晨 5 am,產卵高峰在 9 – 11 pm,这些数据为开展防蚊滅蚊措施提供了科學依據。又如為了查明不同水域對幼虫孳生的重要性,曾逐月統計觀察了一年。僅在歌樂山和新橋兩地,觀察地點就分别为50 处和155 處之多。从蚊卵的统计數目累計達18,309 枚来看,工作量非常浩大。在這些數據的后面,蕴藏着多少的辛劳和不眠之夜。

- 抗瘧工作﹕国民党统治时期,政府根本不以人民疾苦为念。虽然父亲等在抗战时期及战后对四川省和浙江省的疟蚊和疟疾流行情况作了周密的调查研究,但这些研究成果并未能成为开展大规模抗疟运动的基础。以浙江一行为例,发挥作用仅限于衢县一地。当年正逢衢县所属各地恶性疟疾流行,发病10余万例,死亡1万多人,父亲等为当地提供了紧急防治措施2。调查研究的实际效果,仅止于此!父亲对此深为痛心。他在自传中写道:“自己曾经痛下决心,把分类学研究搁起来不做,转变到地段防疟、按蚊生态、疟疾流行情况和疟疾流行因素的研究上。但由于国民党政府对科学研究工作根本不重视,得不到支持。加以研究工作单干多,集体协作少。回忆一下在这样长一段时间里,仅能在大渡口鋼鐵廠等地區开展一点抗疟工作。研究成绩真是微乎其微。”徒有满腔热血,但报国无门,我想这是旧社会中所有爱国知识分子的共同悲哀。在這期間,父亲竭能力之所及,進行了以下四項抗瘧工作。其一是在大渡口鋼鐵廠地區开展抗疟工作。該地瘧疾流行,對員工健康和工廠生產造成巨大威脅。經過1943-45連續三年的抗瘧工作後,廠醫院的瘧疾患者就診人數下降了 83.5%。其二是選擇大渡口和新橋這兩個高瘧區進行了抗瘧試驗。其三在宜賓菜壩機場進行调查和抗瘧試驗。這是一個在抗戰時期具有重要國際運輸地位的機場。該機場 (包括飛機修理廠﹐和航空人員訓練班) 在夏秋之際瘧疾嚴重流行,職工血液瘧原虫率高達89%。其四就是组织室内的五位研究人员,或 2-3人一组,或 4-5人同行,携带药品和喷雾器在南京的居民区,开展了广泛的杀灭蚊蝇工作,包括处理污水潭和污水沟中蚊子幼虫的孳生地,在建筑物内喷洒杀灭成蚊等。

此外,在此期间醫學昆虫研究室还进行了蠅類﹑蚤類和虱類的調查,採集和鑒定了四川省這三類昆虫的種屬。詳細研究了在重慶及其郊區發現的14種麻蠅屬蒼蠅。

通过對大渡口小學和孤兒院1,255名兒童的頭虱和體虱的調查,棌用中草藥百部的酒精提取液對頭虱感染兒童進行了治療,达到了100%的杀虫效果。

新中国建立后

– 在疟区开展大面积群众性抗疟运动 –

(一) 海南岛抗疟工作

- 创建海南疟疾研究站

我父親不僅是在1934年到海南島進行瘧蚊和蠅類研究調查的第一人;也是1952年向中國醫學科學院和中央衛生部領導提出在海南島建立抗瘧研究機構的倡建人。1979年我經上海市衛生局黨委批准,得到一份父親在1958年7月交给组织的自傳的複印本,其中詳細敘述了海南島瘧疾研究站建制的經過:“反細菌戰工作結束后,組織上調我回醫學科學院工作,我就提出願意去海南研究瘧疾的要求。我為什麼提出這樣的要求呢?(1) 瘧疾是我國為害廣大農村必須及早解決的一個大問題,但是我們對這問題的了解和重視還不夠。(2) 海南島地區瘧疾嚴重,因素最複雜。把海南島瘧疾先了解清楚,獲得解決,其他地區瘧疾就容易了解,容易解決了。我提出这项建议时,适逢海南與粵西墾殖局集中大量民工開墾荒地,因而在多處诱發了疟疾的爆發流行(1952年)。衛生部根據這種情況,同意我這項要求。由當時衛生研究院寄生虫學系與華東分院原虫室聯合一起,組織一個瘧疾研究隊,由我任队长,派往粵西海南調查。回來的總結報告中,除了對墾殖機構本身的瘧疾進行了調查與分析外,對海南地區的瘧疾亦進行了初步报告,並提出在海南建站的要求,以便作長期深入的研究。這項要求立刻得到上級的批准,成立了海南瘧疾研究站”。海南瘧疾研究站作為中國醫學科學院的一個獨立的直屬單位,于1953年秋季在海口成立,下設萬寧-興隆和儋縣-那大兩個分站,分站又各分出若干工作組,在興隆、南橋、黎萬、聯昌、南豐和白沙設立6個防治實驗研究區,開展瘧疾流行因素調查、抗瘧試驗、和培養訓練抗瘧人材等各項工作。建站之初,部、院領導對海南島瘧疾研究站提出三項中心任務:(一) 進行深入瘧疾流行病學的調查研究,以供從事抗瘧的理論根據;(二) 在不同地區採取不同抗瘧方法的試驗,求得經濟、有效而切合目前實際情況的抗瘧方法,以便推廣全國;(三) 有計劃地培養全國各地防瘧專門人材。部、院領導对瘧疾研究站寄以作為全國抗瘧運動試點的重任,務求尋得有效的抗瘧方案,以便推廣全國,並為全國培養防瘧人材。父親對此表態說:“雖然覺得任務繁重,但為了保障人民健康和國家建設而戰鬥在祖國的邊遠地區,感到無限的光榮”(何琦35)。

- 创业维艰

在海南島建立瘧疾研究站后,父親與全體同仁同甘共苦,踏遍崇山峻嶺,深入窮困落後的少數民族地區进行抗疟工作,可謂艱苦卓絕。如今海南島是全國著名的旅游勝地,各色珍奇海味為內陸人民之聞所未聞。而當年瘧疾研究站公共食堂裡天天供以佐餐的菜餚是一盤空心菜,被大家戲稱為“無縫鋼管”。因大躍進期間報紙上天天登載的是“超英趕美“,“鋼產量一年翻番”的新聞,無縫鋼管成为當時一个家喻戶曉的熱門用詞。生活上艰苦如此,在创业的道路上更要克服重重困难,披荆斩棘。下面仅举一个例子来说明。喷洒杀虫剂需用噴霧器,然而當年我國的工業技術落後﹐連一個簡單的DDT噴霧器也不曾生產過。为此在1954年父親特别請醫科院沈其震院長轉托自日內瓦歸國訪問的联合国世界卫生组织卫生行政组主任朱章賡在國外購買几套噴霧器噴頭﹐作為國內進行仿製的樣品。今日的祖國經濟建設飛躍發展,标志着“中國制造”的产品占全球制造业的五分之一,被誉为世界上最大的制造業基地。近二三十年来更在人造衛星,載人航天和深海钻探等高科技領域取得重大成就,誠如毛主席在<水調歌頭 重上井崗山> 一詩中所說:“可上九天攬月﹐ 可下五洋捉鱉”。現代年輕人對当年那种严峻的现实,想来是難以置信的,为此特地取证如下:1957年朱章賡再次回國訪問時索取此項貨款計八十餘元美金。在父親的檔案中,遺留有一封當年7月30日寫給醫科院沈其震院長的信,敦請總院付還朱章賡此項欠款。在這封信上還有沈院長转請薛公綽副院长辦理此事的批示。我特將信中有關此事的部份影印附此文中,作為在短短的半個世紀中祖國國力無比飛躍發展的一個例子,也作為當年父輩創業維艱的見證。

- 在岛上开全面抗瘧工作

海南島抗瘧工作的过程,简单说来,首先是通過詳盡的傳染媒介調查,判定微小按蚊是海南島瘧疾流行的主要傳染媒介,随后根據對微小按蚊生態習性的調查,發現其喜栖留人居牆面的特點,制定了以殺虫劑室內滯留噴灑殺滅微小按蚊為主,輔以治療病人的綜合性抗瘧方案,先在五指山區,随后在全岛開展全面抗瘧運動。现将主要成就概括如下:

1.确定微小按蚊是海南岛的首要传疟媒介

海南疟疾研究院建站后,在海南岛开展了全面的,詳盡的傳染媒介調查。在几年中,对将近5万只按蚊进行了解剖实验,结果显示在5种自然感染率阳性的按蚊中,以微小按蚊的自然感染率为最高,数量最众;它具有喜栖人房,嗜吸人血的生态习性;其地理和季节分布与疟疾流行的地理和季节分布相一致。根据以上现场,实验室和流行病学等三方面的调查结果,确定微小按蚊是海南岛的主要传疟蚊种,后来还证实它也是我国南部诸省的主要传疟蚊种,在这片广大地区的疟疾流行病学上占首要地位。父亲以“消灭微小按蚊的重要意义”为题,多方向卫生部领导报告并向广大公众宣传呼吁(何琦 36,37)。

2.制定以杀虫剂室内滞留喷洒杀灭微小按蚊为主,结合对全体病人进行根治的综合性抗疟方案,在全岛开展全面抗疟运动。

在灭蚊方法上,最早曾在试点区采用杀灭幼虫的试验。对微小按蚊的主要孳生地的溪流和灌溉沟渠进行疏通,除草,和定期以DDT乳剂喷洒等措施。经过一年多试验,在灭蚊和降低发病率两方面,效果都不够显著。随后通过杀灭幼虫或成虫两种灭蚊效果的比较,确定杀灭成虫的效果优于控制幼虫,乃制定出了以杀虫剂室内滞留喷洒杀灭微小按蚊成虫的方案。

1955-1958年海南疟疾研究站先在海南岛6个地区进行室内滞留喷洒灭蚊试点,成功地取得了消灭了微小按蚊的经验。自 1959年起,以领导、群众、科技人员三结合的方式在全岛推广这一经验。自1959年到1962年4年中,每年两次,先后共八次进行杀虫药室内滞留喷洒,取得了辉煌的成就。在这个拥有约一万平方公里,八十万人口的海南岛高疟区,基本上消灭了岛上这个主要传疟媒介。

3.海南岛抗疟运动的总体成就

在进行大规模灭蚊运动的同时,还必须对疟疾患者开展全面的治疗。疟疾研究站针对当时国内生产和进口的抗疟药物,进行了详尽周密的治疗、预防效果的比较研究(何琦等 80-82),总结出一套最佳的治疗策略和技术方案(药物的剂量、疗程等),在全岛对疟疾患者开展治疗,连续四年。这套治疗策略和技术方案并为卫生部血防局采纳,列入1963年全国《防治疟疾技术方案》中在全国推行。实施上述综合性抗疟措施后,全岛居民的疟疾发病率,原虫阳性率,和婴儿感染率都直线下降。以琼中县为例,自1959年至1962年,发病率由78.4% 降至2.1%;原虫率由57.3%降至4.1% ; 婴儿感染率由 45.8 %降至0.4% (何琦等87)。再举国营兴隆华侨集体农场为例。它位于海南岛陵水县黎族人民聚居的地区,农场职工则为东南亚海外归侨。陵水县是一个顽固性高疟区(何琦等50),自古以来疟疾猖獗流行,民间流传着“南桥陵水,有去无归”的民谣。在未采取抗疟措施前,疟疾月平均发病率为64.3% ;原虫率为72.4%(1953);而新生婴儿在出生6个月内感染疟疾者高达83.5%,言之令人痛心。海南疟疾研究站在此设点,采取滞留喷洒消灭传播媒介;开展治疗和预防性服药以消灭传染源;以及推广用杀虫剂浸泡蚊帐以加强个人防护等综合措施。经过四年的努力,在1958年将农场和附近少数民族的疟疾发病率降至0.4%以下,婴儿感染率降为2.7%。不仅保证了海南岛农场和开荒队的生产建设,而且总结出一套经验,可用以指导各地工矿企业、垦殖事业、部队驻地和水利施工场地的抗疟工作。

如本文开头所述,父亲有几篇重要的著作总结了海南岛的抗疟成果。其中以《海南岛消灭微小按蚊及其对防制疟疾的实际效果》(何琦等87)一文最详尽全面全面地总结了消灭微小按蚊的成功经验和海南岛抗疟运动取得的重大成就。

4.殚精竭虑,更上一层楼

– 残余微小按蚊的调查和继续调查以及消灭次要传疟媒介 –

在父亲后期的著作中,有两篇关于海南岛残存的微小按蚊的调查和有关巴拉巴按蚊的研究。前者是在基本消灭微小按蚊后,如何进一步肃清残余的问题;后者是当主要传疟媒介被清除后,如何对付次要传疟媒介的问题。

疟疾研究室在1963年对海南岛全岛17个县的246个点进行残存按蚊的调查。调查结果显示灭蚊的成效显著,微小按蚊的存在地区已由采取措施前的60% ,降低为 5.3% (何琦等 88-1)。疟疾研究室的同志们并不因获得这样的好成绩而自满,他们再接再厉,对遗漏的喷洒点和喷洒质量有问题的地区进行补课。补课后在1964年再次进行调查时,在全岛17个县548个调查点中,仅在人迹罕到的5个西南山区点还发现有微小按蚊存在(何琦等 88-2),残存率下降为 0.9%。从 “海南岛微小按蚊残存分布调查”和“海南岛微小按蚊残存分布继续调查” 两篇总结中,看到原来是一张布满黑点,标志着微小按蚊存在点的海南岛地图,在经过5年抗疟运动后,变成了一张仅有零星数点的洁白地图。

父亲在1958年“新中国疟疾调查研究的综述” 一文中曾提到海南岛的一种次要传疟媒介白踝按蚊(后正名为巴拉巴按蚊)。文中写道: “以往对白踝按蚊的生态习性了解不够,未引起足够注意。近年来在海南岛发现其嗜吸人血,白天栖息野外,黑夜飞入人房吸血的习性,并经解剖证实其腺感染率很高(兴隆为7.0%, 联昌为4.1%,南丰为2.2%)” (何琦,冯兰洲 52)。但此蚊种仅生活在山区或丘陵区,平原区从未捕获 (何琦等 96-1)。因其滋生面不广,故繁殖数量低。以在海南岛六瓦地区通宵捕蚊结果为例,微小按蚊和白踝按蚊的比例是25:1 (盛伯梁等 72),因此和微小按蚊比起来,它是一种远为次要的传媒。

自1959年开展大规模室内滞留喷消灭微小按蚊后,海南岛的疟疾流行已受到有效控制。但在局部地区,主要是山区,新感染尚未能杜绝。针对这个问题,开展了对次要蚊媒的调查。在解剖按蚊5,146只后发现,仅巴拉巴按蚊有自然感染,其它按蚊,如日月潭和菲律宾按蚊均为阴性(何琦等 96-1)。1965年和广东省和地方所属寄生虫病防治单位共同组成10个小组,分赴12个县进行了134个点的广泛调查。发现在山区和山麓地带捕获所得巴拉巴按蚊的子孢子感染率高达 2.17 – 7.01 (何琦等 96-3)。这些事实说明,在微小按蚊被基本消灭后,这种过去占次要地位的媒介已上升成为海南岛山区的主要传疟媒介,成为该地区新感染未能杜绝的主要原因。因巴拉巴按蚊喜野栖,在吸人血后就逸出室外,故室内滞留喷洒对它的杀灭效果不显著,乃制定了消灭幼虫孳生地,装置内壁喷有杀虫药的窗式诱蚊器,和使用经DDT乳剂浸泡的蚊帐来加强个人防护等多种措施来防制巴拉巴按蚊(盛伯梁等 72)。

巴拉巴按蚊在1941年由Clark, R.H.P & Choudhury M.A.首次证实是疟疾的一种传播媒介,但此后长期并未受到学界重视,研究报道极少。上世纪60年代初期,父亲实验室在有关我国巴拉巴按蚊的几篇专论(盛伯梁等72,何琦等96-1,-3和邓达等95),和在新中国疟疾研究的综述一文中(Ho93),报道了对巴拉巴按蚊的研究结果,包括:它嗜吸人血和野栖的生态习性;它在消灭了微小按蚊地区中传疟地位的上升;和不同于消灭微小按蚊的防治措施。这些研究成果和结论,得到在越南、柬埔寨等国开展防疟工作的国外同行的确认和赞同。令我惊讶的是,上述两篇专论受到美国军方的特殊重视,其中一文的英文摘要(盛伯梁等72)被列入美国中央情报局所属国防文档中心科学技术机密信息(Defense Documentation Center for Scientific and Technical Information)中,11年后才解密。另一篇(邓达等95)由美国陆军部所属美国部队医疗情报和信息机构(Department of the Army, U.S. Army Medical Intelligence and Information Agency)将全文英译后在美国政府机构内部发行,长达16页。以上两文是纯学术论文,并无一字与国防有关。它们所以受到军方的重视,想系当年美军深陷越战泥潭,因而对这个在越、缅、泰、柬等诸多东南亚国家中亦有广泛重要性的蚊种感到关切。更进一步看,美国近来一再强调要在太平洋地区“确保领导地位,维护核心利益” (sustain our leadership, secure our interests) 的外交政策,大概这不单纯是奥巴马总统一时兴起的“重心调整”,而是可以上溯数十年的基本国策之一。

在这个志在消灭疟疾的不懈努力中,父亲和疟疾研究室的同仁们对有所“残存”不满意:大规模喷洒后还要“补遗”;“调查”了还要“继续调查”;消灭了主要传染媒介后还要消灭次要媒介。这番努力的动力是什么?是出自于对海南岛人民的热爱,和对消灭疟疾这一历史使命的热忱。史蒂夫 • 乔布斯曾说:“一个人若非真正热爱某件事,就不会不辞辛劳比别人多走一里路;周末还赶去上班;不断向现状提出新的挑战”。这种热切的追求,是人生奋斗的真正动力。

- 海南岛抗疟经验的普遍意义

根据父亲当年的报道,在我国有微小按蚊自然感染的地区有广东、广西、云南、贵州、台湾、湖南、福建、江西、四川等9个省,在这些省份中微小按蚊的自然感染率均占疟蚊中的首位。在两广、云、贵四省以微小按蚊为主要传播媒介的山区,当年采用了海南岛的抗疟经验,都取得了显著成就。除我国以外,微小按蚊的分布遍及越南、泰国、印度、印尼、东巴基斯坦等十余个东南亚和南亚国家,在其中的不少国家它亦是最重要的传疟媒介。海南岛的成功经验,亦可为这些国家所借鉴。父亲在1964 – 65年间曾参加由钱信忠部长率领的代表团访问埃及和越南,在这两个国家做了如何消灭微小按蚊的学术报告。在越南还受到了胡志明主席的接见和宴请。

- 功劳归于集体

父親是早在上世纪三十年代第一个赴海南島进行疟蚊调查的先驱,是解放后中国医学科学院在海南島开展全面抗瘧工作的創建人,他为我国的抗疟事业殚精竭虑,奋斗终身。但抗瘧成绩的取得,既非一人一己之力,也非一朝一夕之功,而是集體的,坚持不懈努力的結果。其中包括海南瘧疾研究站全體科學家和工作人員多年來踏遍穷乡僻壤,艱苦卓絕,为人民健康事业无私无畏的献身精神;地方各級領導和人民群眾亲密无间的支持合作;和中央衛生部及醫学科学院的有力领导和支持。在文化大革命中“城市老爷衛生部”的部长纷纷被打倒,没有想到“横扫”中我父亲也被波及,其罪名是“钱信忠把抗疟工作的尚方宝剑交给何琦”。文革中欲加之罪,何患无词!不过也可以从另一个角度看到当年卫生部领导对父亲等抗疟工作的支持。

人類歷史上許多劃時代的發明創造是出自于少数杰出的天才,凡基礎科學的研究,大多数属于一種個人的学术活動。英國詩人威廉·華茲華斯有一首歌頌牛頓的詩篇,名為<序曲>1,其中写道:

藉着月亮或星辰的清辉,我从枕上

看到教堂庭院里站立着的牛顿雕像,

他面容沉静,如棱鏡般折射着光芒,

大理石为指针的思路历程

孤独地,永不止息地遨游在陌生的思想之洋。

(本人拙译)

诗中的名句,强调和歌颂了科学家在探索未知中的孤独航程。它不仅适用于牛顿一人,在科学领域中,其它例子也俯仰可拾。如20世纪最伟大的物理学家爱因斯坦,在生前生后都被人称为是“一只孤狼”(a lone wolf)。上世纪60年代我国数学家陈景润的事绩在我国可以说是家喻户晓,他在一间六平方米的斗室中孤军奋战多年,用几麻袋草稿纸破译了世界著名的数学难题“哥德巴赫猜想”。又如PCR技术。完成人类遗传基因测序的伟大工程有赖于聚合酶链式反应PCR技术的发明,而这项技术的成功关键在于一个能耐高温的,名为Taq DNA聚合酶。生产这个酶的耐高温细菌,是1969年印地安那大学的一位教授和他的学生从美国旅游胜地黄石公园那色彩艳丽,冒着热蒸气的水池中生长着的水藻和细菌中分离出来的2。这项纯粹出于科学家的好奇心,看似“无稽”的纯学术性研究,在20年后,成就了诺贝尔奖荣获者穆利斯 (Kary B. Mullis) 的PCR技术,为分子生物学在人类社会不同领域的应用开辟了无限前景。

大规模的流行病學的研究,群众性的防治消灭疾病的研究与基础理论性的研究不同。除了科学家的远见卓识,创新精神以外,还必须有一支具有同样献身精神的科学队伍,一个健全有效率的基层组织, 和从中央到地方各级领导的重视和在人力、财力上的大力支持。试想数以万计的蚊虫的收集、鉴定和解剖,怎么可能由一两人来完成?若没有地方领导和基层卫生组织的支持和组织工作,怎么能在有八十万人口的土地上追踪全体病人,开展全面治疗和群众性的预防服药?根据父亲在《海南岛消灭微小按蚊及其对防制疟疾的实际效果》一文中记载(何琦等87),在中央卫生部的大力支持下,1959年中共海南区委颁发了一份《海南区大力开展消灭疟疾计划草案》,据此组织了一支空前宏大的抗疟队伍,在海南全岛进行了全面喷洒和全面治疗的总攻。参加这场运动的除专业科学人员外,还包括县级卫生干部,在工作中实地培养基层抗疟人员, 以及假期中的学校师生,共达数万人之众。这段记载,是抗疟工作集体性、群众性的有力证明。

科學史上还有一些劃時代的發明創造帶著濃厚的浪漫色彩。如萬有引力學說和力學三定律的產生,據說是起源于一個蘋果。1666年的某一天牛頓坐在一棵蘋果樹下沈思時,一個熟透的蘋果從樹上落下。傳說中的這個蘋果,正巧打到牛頓的頭上。它有如希臘神話中智慧女神密涅瓦 (Minerva) 的化身,一击而令他茅塞頓開,創立了萬有引力學說。又如被譽為當代天才的史蒂夫 ∙ 喬布斯,他的傳奇是一個现在為人们所津津樂道的停車庫。21歲那年他在家中的車庫裡,和一位朋友一起創造了世界上的第一台個人計算機,从此開創了個人計算機普及全球的新時代。 從 iMac 到 iPad,輕便的個人計算機走入了教室,家庭,實驗室,最後小到可以放入你的手提袋;儲存著高達三萬首歌曲的數字音樂播放器 iPod 和 iTunes,可以和家門鑰匙一起放在衣服的口袋中,供你隨時欣賞;智能手機 iPhone可以聽從你的指令辦各種事:組織會議,找旅館飯店,甚至可以提醒你太太的生日快到了,不要忘記買禮物等等。喬布斯从一个車庫起步的发明创造,在三十年中源源不断地進入家家戶戶,在世界範圍上改變了人們的生活。再回头来看一看相对论学说的创立过程。据《爱因斯坦:他的生活和宇宙》一书中所记载3,1905年某日爱因斯坦是在和好友米歇尔·贝索 (Michele Besso)谈话时,突然领悟到开启这个一直萦回在他头脑中的问题的钥匙。在接下来短短的仅5个星期中,他就完成了那篇划时代的论文《论运动物体的电动力学》,首次提出了狹義相對論基本原理,接下来又演绎出了E = mc²公式。爱因斯坦本人曾经明确地表达过他对于灵感在发明创造中的重要性的看法。在1930年的某一天,他特地邀请诺贝尔文学奖诗人圣 – 约翰 ∙ 佩斯(Saint-John Perse) 到他在普林斯顿大学的办公室来,和他讨论诗歌和和科学创造的起源问题3。佩斯说,诗的创造是来源于直觉和想像;爱因斯坦高兴地回应道,和诗人一样,科学家的创意来自于令人欣喜若狂的一瞬间的灵感。

还有一些重大科學發明,它們的傳奇是“偶然性”。在近代醫學史中,被譽為在所有重大發明中居首位的青霉素就是其中的一例。1928年某日,它的發明人蘇格蘭細菌學家弗萊明(A. Fleming)在檢驗自己接種了金黃色葡萄球菌的培养皿时,发现接種的細菌都死了,而培养皿的琼脂面上却布满了一種藍綠色的霉菌。挽救了世界上無數生命的抗生素新時代,就起源于從這個霉菌中提取出來的青霉素。

流行病學完全属于另一種模式的研究。它既沒有甚麼浪漫色彩;也沒有“天賜良緣”那樣的偶然機遇。在某些从事其它領域科研工作的科學家看來,它甚至是單調的,乏味的,有着太多的重复性。以疟疾来说,自从1898年三位意大利瘧疾學家(Giovanni Battista Grassi, Amico Bignami, Giuseppe Bastianelli)證實蚊子是人瘧疾的唯一傳染媒介以来4。要進行任何實際有效的抗瘧運動,都必须先要勤勤恳恳地查明該地區有哪些瘧蚊蚊種;各蚊種在傳播瘧疾上的相對重要性如何;各該蚊種的生态習性如何(诸如對食物的選擇性,繁殖習性,和栖息習性等);以及各种影響其繁殖和生態習性的氣象﹑地理條件。还有很重要的一点是,不能将在某個地區蚊種的研究數據,隨意引伸到另一個環境下的抗瘧運動中。因此在瘧疾流行病學的研究中,覆蓋的地域要廣,時間要長(四季在內);事前要有详细周密的計劃,事后的结论要出自于具有统计学意义的大量數據。在这些必须遵循的原则下,凡在父亲领导下所取得的抗疟工作成果,都是所有参加者群策群力,共同努力的结果。

(二) 鉴定我国长江下游诸省的重要传疟媒介雷氏按蚊

中华按蚊(Anopheles hyrcanus sinensis)是东南亚地区的一个主要按蚊种团,在我国除青藏两省外,分布遍及全国。父亲在“新中国疟疾调查研究的综述”和“中华按蚊种型及其与传播疟疾的关系”等文中多次提出(何琦等52, 69),“这些地区存在的Hyrcanus种团,其主要型别为何,其形态特征,生态习性以及对上述两种疾病的传播作用如何,都有必要进行研究和阐明,为当地今后进一步和疾病做作斗争,消灭传染媒介,和制定防治措施提供科学依据。”

针对这个问题,父亲和周祖杰等在1959-60年间在我国长江流域下游的苏浙皖三省择点进行调查。从赫坎种团所属不同蚊种的采集数量中,显示雷氏按蚊和中华按蚊在该地区占主导地位。乃集中以这两个蚊种为对象,对它们的鉴别特征,生态习性以及与疾病的关系进行了系统研究。研究的结果,父亲先于1961年中国昆虫学会的学术讨论会上(何琦62), 随后在中华医学杂志上作了详细报导(何琦等68, 69)。在这些报告中,向我国医学界首次提出以下论据:(1)雷氏按蚊和中华按蚊是两种在食性、孳生习性和越冬状况等方面有显著不同的蚊种;(2)两者的虫卵和成虫可根据形态特征进行鉴别;(3)雷氏按蚊在食性上较中华按蚊更嗜吸人血;(4)由于食性上的这种差异,在华东地区两种按蚊并存,疟疾和丝虫病同时流行的丘陵地带,雷氏按蚊是比中华按蚊更重要的传病媒介。这是父亲及其同仁继在海南岛针对微小按蚊为主要传媒进行消灭疟疾运动后,对祖国抗疟事业的另一重要贡献。

值得着重一提是在观察中发现了一项可用来鉴别两种按蚊成蚊的形态特征:即在中华按蚊雌蚊3-7腹节的侧膜上有T字形云斑,而此斑为雷氏按蚊所缺如。早先父亲是根据虫卵形态的不同来区分这两个蚊种,产窄板卵者为雷氏按蚊(A. lesteri Baisas & Hu, 1936);产宽板卵者为中华按蚊(A. sinensis Weidemann, 1928)。因为成蚊在“形态上极其相类似,在成蚊期彼此不易区别,容易混淆”(何琦62)。为了进一步探讨成蚊有无可资鉴别的形态特征,父亲等将采得的蚊虫携回实验室饲养,待其产卵后,先根据卵型来确定其种型,然后将其孵化成蚊进行形态比较。在这样的尝试下找到上述鉴别特征,过去难以区分的成蚊现可迅速地加以识别,简单而可靠。这一形态学上的发现,用我父亲自己的话来说,是“使两型的生态习性研究与传病关系研究,在农村的现场条件下成为可能” 的关键(何琦等69)。父亲从早期的昆虫分类学家,转为以消灭疟疾为己任的实践家,因此找到一项可应用在简陋的农村现场的技术,在他看来具有重大的实际意义。

上世纪80年代分子遗传学作为一门新兴科学出现,自穆利斯发明PCR 技术以后,更是突飞猛进,其影响遍及生物、医学、农业、甚致犯罪学等各个方面。自90年代中叶开始,rDNA-ITS2 的序列测定开始广泛地应用在分类学(taxonomy)和分子种系发生学 (molecular phylogeny ) 中,其中也包括疟蚊的分类。进行这种测定包括DNA提纯,引物的设计与合成,PCR复制,产品提纯,和测序等许多步骤。我本人是从事分子遗传学研究的,这些是实验室中日常应用的技术。不过即使在分子生物学技术十分普及,试剂等都已由生物技术公司代为配套成龙(reagent kits) 的美国,仍需有受过一定训练的科学人员,花费一些时日和相当的经费,才能进行这些实验,而决不是在农村现场可以进行的。当年在苏浙皖三省的研究工作中,捕获蚊虫总数为4千6百余只,为查明疟原虫子孢子体和幼丝虫的感染率而进行解剖的蚊虫数高达2千8百余只。这样浩大的工作量,如果没有掌握一个对蚊种进行快速,简便而可靠的鉴定方法是无法进行的,何况蚊子是研究的主体,不能等到死后才来“验明正身”。世界知名疟疾学家比尔斯(Beales P. F.) 曾说:“近年来细胞遗传学的发展,已成功地应用在血缘种型的鉴定中。然而用染色体作为常规鉴定之用,不如用形态特征更为切合实际。因此极其重要的是,对于一切通过染色体遗传学识别的种属,都必须尽力找出有便于疟疾工作者运用的形态学特征”5。我在这里特地对这段话加以引用,作为同道间共识的印证。

父亲对雷氏按蚊的论述在国际上受到重视,尤其是用英文发表在中华医学杂志外文版的一文(何琦等68)为世界各国疟疾学界广泛引用,远自60年代,近至2011年,多次在论述亚太地区传疟蚊媒和有关雷氏按蚊的科学论文中被引用6,7。在上述比尔斯为联合国世界卫生组织撰写的一篇综述中, 对该文中报道的每项结果几乎都详尽地加以转载5。美国国防部沃尔特·里德陆军研究所从事医学昆虫研究的布鲁斯·哈里森(B.A.Harrison) 在一篇论述中华按蚊和其它东方按蚊的文章中6,报道了父亲如何用宽板和窄板卵形区分中华按蚊和雷氏按蚊;在生态习性研究中观察到两者食性不同的重要意义;因嗜吸人血致使雷氏按蚊成为中国南部长江流域山区的主要传疟媒介等结论。他着重指出雷氏按蚊对转播疟疾的重要性是一个被许多人忽略的问题,还点名美国著名医学昆虫学家,华盛顿昆虫学会主席理查·富特(Richard H. Foote)7亦是其中之一。

许锦江,冯兰洲和马素芳等教授不同意我父亲对我国雷氏按蚊的分类,于1975和1981年分别著文8,9,将我国雷氏按蚊定为一新亚种,进而定为一独立新种。 1986年经全国疟疾专题委员会蚊媒专家组定名为嗜人按蚊10。但这一名称没有得到国际学术界的认同。2003年威尔克森(Wilkerson R. C.)等将采自我国无锡市和广州市的“嗜人按蚊”和采自菲律宾的雷氏按蚊一同进行rDNA ITS2 的序列测定,以资比较11。菲律宾按蚊系特地从吕宋岛的内湖省卡拉万(Calauan, Laguna)一地取来,它位于1936年Baisas & Hu首次发现此新种并命名为雷氏按蚊的模式产地(type locality) 附近。他们所采用的这个方法是科学界公认的最可靠的鉴别种属的方法,即将某存疑的种属直接与模式产地的标本进行比较。Wilkerson等人经比较后得出如下结论:“实验数据证明,中国的一个重要传疟媒介An. anthropophagus 事实上即A. Lesteri ,而不是一个独立的种属”,“他们(指许、冯、马等教授)原来用以区分嗜人按蚊和雷氏按蚊的任何形态特征,显然只不过是同一种属内的个体差异”。2006年Hwang U.W.再次用ITS2测序方法证明,日本的雷氏按蚊和中国的嗜人按蚊系同一蚊种12。至此国际学术界中对这一有关“嗜人按蚊”新种的争论已告段落。在各种完整的世界按蚊总目和数据库13,14或亚太地区的按蚊目录中6,只有雷氏按蚊和中华按蚊的名录,不再提及嗜人按蚊。但这个名称至今仍在国内沿用,瞿逢伊教授曾发表专文,敦促学术界应立即订正并恢复使用雷氏按蚊学名15,16

(三) 提出傳染休止期治療的戰略與實踐

1958年父亲和冯兰洲教授在《新中国疟疾调查研究的综述》一文中,首次对我国疟疾流行地区进行分类 (何琦,冯兰洲52)。综合各地疟疾流行情况,蚊媒种类及气象地理等因素,以北纬25°和32°为界,将我国疟区划分为32°以北; 25°- 32°之间; 25°以南;和西北等四个区。1965年父亲根据数年来有关疟疾研究的最新资料,进一步充实加强了对全国疟疾流行状况的认识,以表格的方式,简明地描述了各疟区疟疾流行的性质,传播期,地理分布,疟原虫种类和主要媒介按蚊(何琦92)。这一疟疾分区为国内疟疾学界所普遍采用;在国际上亦受到重视,先后为世界卫生组织引为编写有关我国疟疾状况的主要参照( “Malaria in the People’s Republic of China,1959” ,in 1984,and5 )。

自上世纪50年代末期父亲开始对疟疾传染休止季问题的研究。这是一个长期以来为人忽视的问题,用父亲本人的话来说:“疟疾学者在以往的研究上,绝大部分的调查研究工作都在疟疾传染季进行,在传染休止季进行的很少。在制定疟疾防治方案时, 他们亦往往多从传染季如何消灭新感染来考虑,很少从传染休止季如何迅速消灭传染源来考虑….因此,传染休止季的疟疾流行病学这样一个在理论和实际上都有重要意义的研究课题,一直没有取得疟疾学者应有的重视….选择此项专题进行重点研究的目的,就是为了填补这个知识空白点….以便从所了解到的疟原虫对寒冷气候的反应和它的规律中,寻找可能利用传染休止季消灭传染源的更迅速有效的方法”(何琦64)。在研究中观察到,在黄河,淮河和长江流域诸省的疟疾流行有长达数月的传染休止期,这期间原虫阳性率下降,是一个进行治疗的好时机,而且凡在休止期进行过治疗的患者,来年的复发率极低(何琦等63,64,77)。

据此在1959到1965年间,连续在皖南,苏北,和上海郊区数县进行了传染休止季学龄儿童的治疗试验。通过对不同药物和不同剂量的多方试验,总结出了在疟疾传染休止季中采用伯氨喹啉双疗程治疗的方案(何琦等80-82),效果卓著。举一组数据为例:伯氨喹啉三种剂量双疗程治疗后3个月内均无症状复发,原虫复发率分别为0,0.5% 与0;而不服药的对照组在同一时期累计原虫复发率为97.5%。在试点地区取得的结果证明双疗程治疗方法的根治率很高,副作用少,适宜在大面积治疗中应用。建议在华中及华北广大平原地区推广应用(何琦等80)。

1963年中央卫生部召开全国血吸虫研究委员会,制定未来五年的防病灭病规划。父亲在会上首次提出根据疟疾的传播季节,将我国的疟区分为有休止期疟区和无休止期疟区两大类型的概念,并据此提出了在疟疾流行休止季中对病人进行治疗的策略,以及具体的,经过实地检验的药物疗程。以上建议为专题小组和卫生部领导采纳,列入“全国消灭疟疾规划”和“防治疟疾技术方案”中,在全国推行。如今按休止期分类的概念已成为学界的共识;休止期根治,包括当年的最佳疗程:伯氨喹啉180毫克8日剂量,至今仍是行之有效的防治方案之一(见“中国消除疟疾技术方案”,2011年版)。

(四) 培训抗疟干部

做瘧疾流行病學工作不但要脑勤,还要脚勤,要亲自深入到各疟区, “没有调查研究就没有发言权” – 何琦 –

当年人们赞誉说:“海南岛疟疾研究站可以说是培养我国抗疟技术人员的黄埔军校”1。这是对父辈努力的一种高度肯定。

在父亲的科学生涯中,始终一贯地注重对青年人的培养。归国之初在江西中正大学任教时,就曾对3,4位有志深造的大学生给以医学昆虫学的特殊培养。当时父亲年青,和学生的关系如同手足。也许是爱屋及乌吧,这几位大学生有一次带我去吉安看了一部魔幻电影,名叫“百宝箱”,还在那里住了一夜。抗战时期大后方的生活清苦,我们所住的泰和县没有任何文化娱乐生活,“浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声”的感叹也完全适用于此,因此我对这件事的记忆很深刻,虽然是70年前的往事,至今还能约略回想起电影的情节。到重庆后,父亲在中央卫生实验院工作。实验院没有培养学生的任务,但在父亲每年的工作计划中,都列有对青年学生的专门培养计划。他在战时迁到重庆沙坪坝的中央大学生物系兼课,因此就接受一些大学生到实验室来学习。对他们的培养训练是很認真的,实习计划长达6个月,和美国大学的实习制度(American university student’s internship program)相类似。

解放后父亲致力于培養抗瘧幹部。在海南岛疟疾研究站建站的第一年就承辦了两个防瘧人員訓練班,一個是高級班,學員來自全國各地;一個中班級,學員來自兩廣。据1956年底的统计,那时已在海口興隆舉辦了瘧疾防治訓練班6期,其中高級班3期,中級班2期,初級班1期,共培訓来自全国20个省份的瘧疾防治專業人員350人。1956年的某一期训练班有蘇聯瘧疾代表團参加,衛生部防疫司司長栗秀真和廣東省衛生廳防疫局局長李毓明也亲临指导。蘇聯代表團团长伊沙耶夫院士和父亲以及海南瘧疾研究站的疟疾專家劉吟龍,任道性,盛伯粱,楊新史等教授共同授課,是为当年中苏友好合作共襄盛举的一个范例。在中央衛生部和廣東省衛生廳的支持下,訓練班在50,60年代连续举办,为全国各地培养了大批的抗疟工作的领导骨干,技术骨干和基层干部。历年总共培养了多少人,我手头没有准确的数字可资借鉴。从目前有据可查的记载中,看到1961年在江苏省滨海县;1965年在海南岛通什市(现五指山市)也都曾举办过全国疟疾训练班。直到1967年,在我父亲生前最后一份亲笔手书的“1967年底工作的打算和建议”中(何琦100),还拟定了对7名进修生的一年进修计划。

在这本论著汇集中,我收入了四篇父亲对培训班学员和青年科学工作者的讲话(何琦40-43)。从这些讲话中,可以看到父亲对抗疟干部所寄于的殷切期望。他希望大家通过学习,不仅在业务知识上掌握抗疟工作所必需的整套基础知识和基本技术, 更能建立起对抗疟工作的信心和感情,坚定抗疟意志,决心今后做一名抗疟岗位上的忠诚战士。在办学的指导思想上,我父亲特别强调两点,一是培养学员的独立思考和独立工作能力。在培训班学员的野外实习阶段,采取一种崭新的教学方法,就是放手让学员独立工作的方法。训练班只选好点分配给各组,此后从进行流行病学调查开始,到制定防治计划,实施计划,进行效果考核,直到最后作总结,一切事情都让学员自己安排。通过这个完整的过程,训练学员们运用自己的思考,根据不同的情况和条件,来运用所学到的知识。这种新颖的做法,开创了理論與實踐相結合的教學方式的先河。第二是强调人人要参加实际工作,要参加到行动的队伍中去。强调抗疟工作不能搬教条,不能关起门来作计划。只有自己参加到现场工作中去,才能够发现问题,解决问题;发现错误,纠正错误。亦只有这样才能不断地提高自己的理论和技术水平。用父亲的话来说:“思想懒汉和行动懒汉在抗疟的战线上是不可能做出巨大成绩的。”

(五) 主持制定全国消灭疟疾五年规划

1963年6月中央卫生部在上海召开全国血吸虫研究委员会疟疾专题会议,讨论、制定疟疾的五年防治规划。会议代表来自13个省、市、自治州,父亲任组长。这是一次十分重要的会议。通过这次会议,确定了以消灭疟疾作为我国抗疟规划的基本方针:制定了“全国消灭疟疾规划(草案)”;制定了“防治疟疾技术方案(试行方案)”;并安排和汇总了全国各省市承担的疟疾科研项目。

在会上,盛伯梁,任道性和张昌绍教授分别作了“灭蚊措施在抗疟中的作用”,“对当前消灭疟疾工作中药物防治方面的一些看法”和“抗疟药的合理使用和新药介绍”等专题报告,父亲作了“消灭疟疾的策略问题”的中心发言。在讲话中父亲谈到的第一个问题是:抗疟的目标是控制还是消灭?因为这是一个有争议的问题,也是在制定具体措施前,首先要解决的一个大政方针问题。父亲主张,在我国抗疟的目的必须是消灭而不是控制。他提出的论据有以下几方面:首先是有党和政府的大力支持,党中央和毛主席1955年把限期消灭我国五大寄生虫病的任务列入全国农业发展纲要(草案);其次是我国自上而下,从县市到村庄有良好的行政组织系统,可以有效地推行灭蚊,病例报告,和服药等抗疟措施。在学术方面,他列举了近年来在防治疟疾工作中取得的重大成就,证明在科学技术方面,消灭疟疾是一个可以实现的目标。在治疗患者方面,他举出在云、贵、两广等省采用病史普查的方法,开展宏大规模的群众性普治和化学预防的成功经验,使这些原来的高疟省份的疟疾发病率迅速而又大幅度下降,大大缩小了全国的疟区范围和恶性疟的分布。在灭蚊方面,他指出根据按蚊生态研究的结果,在海南岛、贵州、云南等地广泛采用滞留喷洒的措施取得了显著成果,在海南岛已基本上消灭了当地的主要传疟媒介微小按蚊。父亲认为有了这些成功经验,以及抗疟药、杀虫药、和灭蚊器械生产量的逐年增长,在党和政府的有力领导和群众的热情支持下,在全国农业纲要提出的消灭五大寄生虫病的任务中,消灭疟疾的任务不仅可以实现,而且是可以优先实现的。其次在抗疟费用方面,他提出“控制疟疾”在眼前的开支可以少些,但需年年支付,没有了结的日期;“消灭疟疾”当前付出的代价要大得多,但却是一劳永逸。会上本着百家争鸣的精神进行了充分的讨论后统一了认识,一致同意我父亲坚持强调的以消灭疟疾作为我国抗疟规划的战略目标,群策群力,力争在10-15年的时间内消灭这严重危害劳动人民健康的疟疾。

在“全国消灭疟疾规划(草案)”中,首次按照我国疟区分为有休止期疟区和无休止期疟区两大类型的新分类法,制定了相应的防治措施。计划在全国各疟疾流行省市建立20个消灭疟疾的三年试点工作,覆盖人口达800万。在“防治疟疾技术方案”中,制定了根治、现症患者治疗、和预防服药的三种药物疗程。这份建议为卫生部领导采纳,在全国各医院,防疫站推行。

这份抗疟规划在文化大革命中中断。在随后的十年中,全国各地的疟疾普遍出现大幅度回升。

(六) 1964年北京科学讨论会

1964年北京科学讨论会是自新中国建国以来在我国第一次举办的多学科性的国际会议。这次会议邀请了亚、非、拉、大共44个国家和地区在学术和社会上有影响的知名科学家参加,正式代表367人。中国代表团由61人组成,我父亲是其中的一员。学术活动分理、工、农、医和社会科学五大部份进行。历时11天(8月21─31日)。会上宣读学术论文299篇,交流了与会各国科学研究的成果和经验,探讨了促进各国间科技合作等共同关心的问题。党和国家的领导对这次会议的召开给予了极大的重视。为此特意在西郊的友谊宾馆建筑群中新盖一座北京科学会堂,会堂内安置了同声翻译设备。在会议结束时,自毛主席,刘少奇、朱德、周恩来、邓小平以降,我国数十位党政最高领导人几乎全体出席接见了与会代表。

医药组的全面工作由中国医学科学院沈其震副院长负责。他在1964年的春季就将我从医学科学院基础研究所的研究岗位上调到他办公室,进行组稿、审稿和翻译等筹备工作。在大会议开幕前约三周左右,我们搬到大会的会址,在当时看来是远在城外的科学大会堂去工作。这时卫生部派科委办公室主任周敏君前来参加工作。她是一位非常优秀能干的大姐,我在她的领导下继续担负学术、会务等工作。 有时两人忙得连饭也吃不上。

父亲在会议上宣读了论文:《近年来中国的疟疾研究》。文中总结介绍了新中国建国以来疟疾的流行病学和媒介昆虫的研究工作,以及对根治间日疟和在试点区消灭疟疾的经验和成就。大会的正式文字是中、英、法、西四种文字。当时我国翻译人才十分匮乏,尤其如西班牙文。因此在宣读的论文中很难得同时具有三种译文。一般来说只有英译。父亲的论文被译成了三种外文,其中英文和西班牙文是全文,法文是摘要。

参加会议的外国代表除科学家以外,还有一些政府部长,大学校长。此外还有一位东南亚国家的公主前来参加,我现在记不得是哪一国的公主了。她每天要睡到10 点钟才起床,那时会议已经进行一个半小时了。她还有一些特殊的生活要求,因为她的专业是医学,属于我们医学秘书处负责,令我们很费周折。外国政要中职位最高的是1962年任叙利亚总理的巴希尔.阿兹迈 ( Bashir Azmeh )。大会结束后由我父亲负责陪同他到上海、杭州等各地参观游览。他曾对我父亲开玩笑说,你身体很健康,看起来很年轻,还可以再结一次婚。他那里想到两年后的中国将发生一场空前的浩劫,这场浩劫破灭了多少美好的理想,终结了多少宝贵的生命。

(七) 抗美援朝:反细菌战

– 经历战火的洗礼 –

1952年2月12日,父亲和细菌学家魏曦教授入朝参加反细菌战。我国志愿军是在1月27日晚首次发现美国飞机投下了细菌弹1,中共中央和中央军委接到报告后,作出如下决定“派总后勤部防疫处副处长马克辛率细菌专家魏曦、寄生虫专家何琦于十二日前往朝鲜实地了解情况,对相关昆虫标本进行培养化验,指导志愿军部队的防疫工作。” 1 父亲和魏曦教授是最早赴朝的两位专家,这时距离事件的发生仅两星期。2月19日晚,担任反细菌战斗总指挥的周总理根据毛主席的指示,确定了六大措施,其中第一项就是“加紧对前方送回的昆虫标本进行检验,作出结论。” 1 这也就是父亲当时的任务。对于这段历史,父亲在自传中有详细的记载:“1952年年初美帝在朝鲜开始采用细菌战术,用飞机到处投放细菌毒虫。因此战争已不受阵地限制,可以远及战场以外地区。消息传开后,人心极度恐慌。二月九日当我正在参加大连市委召开五反运动动员大会的时候(父亲当时是旅大市府委员和旅大市人民代表),突然接到东北军区卫生部打来长途电话,通知要我和魏曦教授两人于接到通知的四小时内前往沈阳报道。到沈阳后,才知道我们二人是受命前往朝鲜参加反细菌战斗争,并须立即出发。受命的当时,我认识到这是一个非同寻常的任务,是关系着千千万万人的生命,关系着朝鲜战争最后胜利,关系着祖国安危的任务。我当即坚决表示:“为祖国为人民,任务当前任何艰苦,任何危险,决不推辞。”

父亲和魏曦教授去朝鲜的事,在当时是严格保密的。我和母亲对此毫无所知,领导上只告诉我们说他去北京开会了。父亲那时常去北京开会,所以在一开始我们也不以为奇。但这个会开得太长了,一直开了六个多月!而且在这么长的日子里,从来没有收到过父亲一封家书。我们心中感到不安,但当时大家都非常相信组织,尊重领导,所以我们从来没有向领导追问过他的真实去处。直到后来在报纸上看到了有关报道(我记不清楚是何时),才知道父亲原来去了朝鲜前线。后来中央又陆续增派了许多专家前去参加,从参加者的名单中可以看到几乎囊括了国内各有关领域中所有最著名的专家和学者。

父亲他们驻扎在前线,是对收集到的昆虫进行鉴定的第一线。他和同志们的工作结果,都详细地收入国际科学调查团的总结报告和一些展览会中, 公诸于世2。此外,他在朝鲜期间写过两篇文章,并曾在国内外作报告数次。那两篇文章是 “谈谈生物战” 和“前方昆虫检验的经验”(何琦31,32)。前面一文很短,他把所认识到的“生物战”的特点和规律简明地归纳为几条,甚为精辟。当年科学界对生物战的知识是很薄弱的,更遑论普通民众,因此周总理提出反细菌战“基本的任务有二,一是拿出科学证据,揭露敌人罪行,并找出敌人进行细菌战的规律,这就需要进行严格的科学研究工作;二是粉碎敌人的细菌战争,并改善我们的卫生环境,以杜绝传染病的流行,这就需要开展群众性的卫生运动。”3我父亲的第二篇文章总结了鉴别细菌战证物的经验和认识,包括他所领导的昆虫室用来作为判别某种昆虫是否为敌人细菌战武器的六项根据;提出哪些昆虫易被利用?哪些昆虫不可能被利用?哪些昆虫容易被误认等。文中还举了两个实例,详细叙述了带鼠疫杆菌的人蚤和带霍乱弧菌的文蛤的鉴定经过。父亲治学严谨,对于搜集到的样品,一律本着尊重事实的精神,遵循最严格的科学原则,慎重地作出肯定或否定的客观判断。以下就是一例:2月11日志愿军第39军报告,在美军飞机投下的跳蚤、蜘蛛、苍蝇等昆虫身上检验出了鼠疫杆菌。我父亲和魏曦教授对此进行了实地调查,并对标本再一次进行检验,结果并未能分离出上述杆菌。他们以实事求是的精神否定了39军的报告,并提出建议,强调对细菌的检验要严格细致,报道要谨慎,否则会造成政治上的被动。他们同时认为,敌人擅长进行鼠疫细菌战,而志愿军阵地上的工事、掩蔽部又适合于老鼠寄生,极容易导致鼠疫蔓延,因此建议把检验工作的重点放在鼠疫杆菌上1。父亲在自传中写道:在国际科学调查团到来前,对收集到的标本再次进行了“复查证实”,并在列举的罪证上签了自己的名字。正是科学人员这种严谨的科学态度和求实的工作作风,保证了检验结果的科学性和可靠性。中国科学家在朝鲜的工作,后来受到国际科学委员会(由英、法、苏、意、瑞典和巴西等多国著名科学家组成)的赞扬,在他们的报告书中写道:“尤应记载的是志愿军防疫检验队的著名中国专家们如陈文贵博士、魏曦博士、及何琦博士,他们乐意地离开了远在中国的安静的实验室而愿与朝鲜人民在反细菌战前线上一同遭受困难与危险,这种忘我的精神是值得称赞的。”2

父亲从朝鲜归国时,除了几身志愿军的军服外 (文革时期为我读中学的堂弟穿去大串连),还带回来一块弹片。战场上的危险是战士们天天面临的现实,这块弹片是一次险遭不测的纪念:某日美国飞机炸中了父亲的战地实验室,所幸那天他和同志们先一步避入了防空洞,得以幸免于难。他检了一块爆炸的弹片留作纪念。

有关父亲和魏曦教授在朝鲜的经历,还有两件不为人知的轶事。其中之一是曾有一次鼠疫杆菌在传代中丢失了,这件事发生在国际科学调查团即将到来的时候,真是严重之极。彭德怀总司令听了报告后大为震怒,严令志愿军后勤部卫生部部长吴之理要科学人员立即找回来,否则要“杀头”。吴之理部长向魏曦教授和我父亲传达后,细菌室和昆虫室的科学家门日以继夜工作,幸好不久又成功地分离出了鼠疫杆菌。不仅“保住了性命”(想来吴之理部长首当其冲);更重要的是避免了一场使中、朝、苏政府在国际舞台上无法下台的严重后果 (当时苏联政府也协同中、朝在国际上强烈谴责美军进行细菌战)。另一件是关于朝鲜政府向我国抗美援朝防疫检验队颁发勋章奖章的事。1952年9月15日朝鲜政府宣布对6位科学家颁发朝鲜共和国二级国旗勋章,对10位科学家颁发朝鲜共和国三级国旗勋章,还有38位科学研究人员获朝鲜共和国功劳章。 这6位荣获二级国旗勋章的科学家是“细菌学教授陈文贵、魏曦和谢知母,昆虫学教授何琦,公共卫生学专家何观清,和病理学专家严家贵”。父亲等听吴之理部长说,金日成原拟授于他们一级国旗勋章。当朝方将此意图事先行告知中国政府时,毛主席看了以后说:如果给他们一级勋章,将来给彭老总几级?因此朝鲜政府将之降为二级。父亲对毛主席的考虑,当然是心悦诚服。回国后,我国政府(全国政协和中央卫生部)也给他们颁发了荣誉奖状,并受到毛泽东主席和周恩来总理的接见和宴请。

父亲在朝鲜期间还写了“就美国在朝鲜进行细菌战问题致英国科学家的一封公开信”(何琦33)。事缘国际科学委员会有几位外国专家在朝鲜进行调查期间,提出要求和我父亲单独晤面,我方领导不同意予以婉拒,遂建议我父亲写此公开信。

第 三 章

父親的性格和为人

“爱国家,爱真理,向往人类最高理想,是指导我一生行动的三条纲,它们指引着我一生应走的道路。要说我一生有优点,这三种基本思想就是我一生的优点。”

– 何琦1959年入党申请书附件:“个人经历”-

父親是怎樣的一個人?我謹用以下六個字概括我心目中的父親:忠厚、謙逊和慈愛。父亲是一个心地善良的人,他誠樸敦厚,没有心计,不善辭令;他謙虛溫和,從不自夸,不張揚,不謀求權位;他對青年人愛護,對家人慈愛。

父亲为人的忠厚和谦虚不仅是我做女儿个人的看法,也是朋友同事们对他的一致评价。在入党和一些运动的鉴定书中,对父亲优点的主要评价是:“对党忠诚老实,一贯听党的话,要求进步”,“作风正派,诚实朴素,虚心踏实”,“主动参加体力劳动,在艰苦环境下,以身作则,吃苦耐劳,与群众同吃同住,与工作同志打成一片”。缺点是:“长期存在重业务,轻政治的观点”,“原则性不强,斗争性差,对人宽容多,批评少,不能很好开展批评和自我批评。”

父亲有弟妹四人,手足之间非常友爱。弟妹很尊重大哥大嫂,大哥大嫂竭诚关照爱护弟妹。父亲自大学一毕业,就负担起二弟大学费用的一半;后来其他几个弟妹的求学费用则全部由他负担。各自成年独立后,父亲对子女多负担太重的弟弟,或弟、妹家中有人重病时,父亲都慷慨地不断给于帮助。对我母亲方面的弟妹也一样。他不仅对家人如此,对待朋友也是一片真诚。他有一位青年时代同时留学英伦的朋友,读书聪慧过人,但因和导师意见不合,未能获得博士学位。青年人的自尊和傲气受到这沉重的打击后,竟发展成精神分裂症,后来被关在一个偏僻的精神病院里终其一生。这位朋友后来已认不出亲友,但父亲不忘故旧,仍几次跋涉数百里前去看望他。还可举一个冒险帮助朋友的事。何战白是我们家的一位族亲,也是父亲在中央卫生实验院时的同事。他在天津求学时代和邓颖超同志同学,共同参加和组织过一些进步学生运动。后赴法勤工俭学,是一位早期共产党员。他后来虽然失去组织关系(死后恢复党籍),但从传记中得知他长期以来不断和地下党有联系,也因此一直受到国民党特务的监控。抗战胜利还都南京时,他和许多人一样,将一个箱子托机关由轮船运回南京,此后一直存在南京中央卫生实验院的仓库中没有领回。1948年初蒋介石政权日益步入穷途,在崩溃的前夕,加紧对进步人士的追踪迫害,南京上海一片风声鹤泪。有一天,时任仓库主任的我姨父陈希勤慌张地跑到我家来说,实验院院长袁贻谨教授告诉他有人告发何战白存放在机关仓库的木箱中有“共匪”违禁书籍,军警要来搜查仓库,嘱他对何战白的书箱要严加保管。经过一番密商后,决定由姨父去偷偷开箱检查一下,果然看到其中有不少马列主义和共产党的书籍,就把这些书籍全部转移到我家来。我当时正巧放寒假在家,在接下来的一星期中,母亲和我就在每晚夜深人静时,在厨房的炉灶中将那些书籍逐本烧毁。仓库不久后果然被搜查。但证据已销毁,何战白得以幸免于难。当时我父亲以及我们全家对共产党没有什么认识,这样做并不是出于政治觉悟,而是单纯出自于对朋友的义气和情谊吧。

家庭生活中的父亲

我是父母唯一的孩子。我是他们生活的中心,一直享受着他们专一的宠爱。

1970年1月离父亲去世的前5天是我的生日。在那悲苦的岁月里,我完全忘记了自己的生日,我的丈夫也没有想起。坐下吃晚饭的时候,爸爸突然拿出一瓶酒来,我们都很惊讶。妈妈说,家里一点下酒的菜都没有,你买酒干什么?爸爸低声说:今天不是燕的生日吗!那时家中的生活很节俭,机关里发给父母俩人每月的生活费还不到50元,银行存款又全部被冻结,因此桌上仅有两盘素菜。我们就着素菜各喝了一小杯酒。

父亲病得那样重,还独自坐三轮车去买了这瓶酒。5天后爸爸去世时,瓶里的酒还剩著大半瓶。那殷红的酒色,仿佛象征著爸爸对我炽烈的父爱。40多年来每当想起那瓶酒,总不禁热泪盈眶。正如诗经中说:欲报之德,昊天罔极。父母的爱和恩德,我终身难以报答。

下面要抛开悲哀的往事,讲一些愉快的回忆。因为在文革前,我们家一向是一个非常幸福快乐的家庭。

中国传统的亲子关系是“严父慈母”,而在我们家里正好反过来,是“慈父严母”。父亲为人慈祥宽厚,不论在社会上待人接物的时候,或在家庭中,他的态度总是十分温和,从不疾言厉色。在我的一生中,父亲从没有一次提高声调对我说话。从我儿童时代起到长大成人,他对待我的态度一贯是平等和民主的,尊重我的意见,从小要培养我成为一个具有独立人格和独立思考的人。在我想进什么大学,想学什么专业,医学院毕业后做临床还是做基础科学研究,以及像婚姻这样的大事上,都给我以完全的选择自由。在中国当时的社会中,这样的父母是很少,很难得的。这是我父亲有别于当时传统的为父之道的根本所在。

中国的父母都重视子女的教育,从小严格督促孩子认真读书,我的母亲也不例外。因为我是家里唯一的孩子,母亲更是分外用心,从小教我认字片,背唐诗,以我能在亲友面前背出九九表为荣。父亲在我的读书问题上则很“宽松”。他从来没有要求我考试必须得多少分;也反对我花费许多时间去背书,临帖。在我小时候他总对母亲说,玩具对孩子很重要,要母亲给我多买些玩具;在我长大以后,他为我买游泳衣,溜冰鞋,和许多唱片,父亲是把莫扎特,贝多芬等古典音乐家的作品介绍给我的第一人。他经常鼓励我不要老坐在家里看书 (我从小爱看小说),要多到外面去玩,要多做运动,那样才能有健全的体魄。有一句英文诗:“Work while you work, play while you play”,就是小时候父亲最早教我的几句英语之一。因此我那时有个疑问,怎么别人家的父母都要孩子多呆在家中读书, 我的父亲却老是叫我多出去玩和运动?当然父亲决不是反对读书,而是想要纠正我不爱运动的倾向,希望我能成为一个全面发展的孩子。记得当我八九岁时,父亲某次出差到吉安,回来时送给我三本书,它们是:夏丐尊先生翻译的意大利德·亚米契斯名著《爱的教育》;《疾病图书馆》;和一本很厚的世界名人传记。这三本书我小时反复地阅读,《爱的教育》中许多善良人的动人故事;《疾病图书馆》一书中以讲故事方式对各种疾病的介绍,令我终身难忘,终身受益。

父亲非常赞同陈鹤琴先生的教育思想。1941年他们都在江西工作。某次陈先生送给父亲两本书,一本是送给他的《我的半生》,另一本是送给我的童话。陈先生把自己的儿童教育思想概括成几句口诀,那就是:读死书,死读书,读书死;读活书,活读书,读书活。父亲很赞同,父亲说读书人千万不要把自己变成一个书架。那样的结果是书归书;书架归书架。书架除了存放书籍以外,和书没有任何关系,没有从书中吸取到任何有用的东西。读书的目的,是要通过思考,吸取其中有用的部分,变成属于自己的,有用的知识。他不仅希望自己的女儿能树立一个正确的读书态度,这教育思想也贯穿在他对青年学子的教学和讲话中,他一再强调:要培养独立思考,独立工作的能力。强调:在通晓基础理论与基本技术的同时,必须学会会根据具体情况灵活运用。后来我把父亲有关书和书架的生动比喻,也多次讲给我自己的子女听。另有一个关于临帖的故事,也是一桩难忘的童年回忆。当我父亲在英国期间,我有一本柳公权的字帖,早起写三篇大字和一篇小字是每天必须完成的日课。父亲回国看到这件事,对母亲说字写得端正就可以了,不用花那么多时间去练成某人的字体。这样就把我从这项日课中解放了,我听了很高兴,立刻“听话”执行。但后来我的字写得不好看,一提起来就开玩笑地将责任推之于爸爸。

父亲也曾有一次亲自教我功课。抗战胜利后,大家都纷纷从重庆坐轮船或飞机“还都”南京。机票比较难得,我们有飞机票但行期经常更改,为此高一下学期我呆在家中没有上学。在那段日子里,父亲为我补三角课。据说母亲在北平女师大读书时,父亲也给她补习过三角。母亲不无骄傲地说,当时她的家庭作业成绩是班上最好的。我的性子是家里三个人中最急的。当习题一时做不对的时候,就生气急躁起来,这时爸爸总是在旁循循善诱,耐心讲解。母亲在一旁看了说:“学生做不出来功课是要挨老师手板心的,我们家里怎么反过来了,教的人耐心而学的人不耐心,老师要反过来安慰学生!”我的爸爸就是这样一个好脾气,特别有耐心的人。

在我的回忆中,父亲没有特意地给我讲过什么做人,做事的大道理。我想我所受益于父亲的,全在于潜移默化中。父亲对祖国的热爱,对科学的热爱,全部体现在他的人生轨迹中。他在英国利物浦大学获得博士学位后,英国伦敦历史博物馆和他的导师派登教授都请他留下来工作。派登教授很赏识这个学生,派登夫人曾亲自为他们的一篇论文作画(Ho & Patton8)。但他婉谢了这些美意,因为日本侵华战火正酣,他认为自己应该早日回去为祖国服务。

当他从英国回国时,北平已经沦陷。那时静生生物调查所的负责人杨惟义教授请他回去工作,父亲不愿在沦陷区工作,当然婉拒了。但那里有许多他十分珍惜的多年采集的昆虫标本。为了取回这些标本,他在去江西农业局赴新之前,冒着生命危险潜回北平。据说在离开北平时,险些被日军扣留,幸亏得到朋友的帮助才得以逃脱。那十几个木标本盒,是父亲十分珍贵的。从北平取回后,随著工作的变动,先带到江西,后带到重庆,抗战胜利后,再带回南京。1940年从江西到重庆那段长途跋涉是很不好走的。那时必须在日军占领地区间迂回前行,一路上搭乘黄牛车,坐在卡车的货箱上,历尽艰辛,化了几个月的时间,从江西,途经衡阳,桂林,独山,贵阳抵达重庆。为了携带这些标本箱,父母沿途抛弃了许多衣物。母亲是一位贤淑的妻子,在这些问题上,总是无条件地支持父亲,以父亲的事业为重。

在重庆时我父亲受聘于中央卫生实验院,家住歌乐山。抗战时期,国民政府的几个重要卫生机构:中央卫生实验院(解放后中国医学科学院的前身),中央医院,和上海医学院,都迁移到歌乐山,因此可以说,当时那是一个我国医学界精英汇集的地方。战时的生活很艰苦,穿的是一律染成蓝色的“平价布”,吃的是搀有稗子和沙子的“平价米”。学校的体育场就是一块平地。学生可以在那里跑步,练操,但连个秋千,滑梯也没有。然而那简朴的生活给我留下了非常美丽的回忆。一到星期天,父亲和母亲就带着我去爬山。在早春时节,杜鹃花红遍了群山。正如诗中所说:“嫣然烂漫花千树,艳夺春光万缕枝”,“何须名苑看春风,一路山花不负侬。日日锦江呈锦祥,清溪倒照映山红”(飞天及宋·杨万里)。每次上山,父亲手里总拿着一个采集昆虫的网,他还为我特制了一个小网。在上山的一路上,父亲教我如何采集蝴蝶,采到后要如何避免碰坏那精致美丽的翼。他的袋里装有几个大小不等的广口玻璃瓶,都是用来盛放扑获物的。到山头后,我们就各自找块平整的石头坐下,父亲兴致勃勃地告诉我那些昆虫的名字和习性。像蚊子有普通家蚊和疟蚊之分,它们停立的姿势有什么区别?人为什么会“打摆子”?等,都是那时从父亲口中听说的。我们一家人在山上消磨几个钟头,坐在花丛中欣赏美景,读书,和谈天。在谈话中父母常常讲起过去在北平的生活,和我一起回忆万牲园 (即现在的北京动物园)里的大象,和在它门口站岗的一对特别令孩子们惊叹的巨人。虽然战时的生活清苦,但大人们都认为那只是暂时的,对抗战胜利和胜利后的前景充满著希望。歌乐山并不是什么名山大川,在当时只不过是一个贫穷的山区。但在我心目中歌乐山的山是最美丽的,它田野里盛开的鲜花,和那云雾弥漫的山峦,永远地和我童年的梦交织在一起。它们伴随着对父母的永恒的回忆,长存在我心中。

读中学后,我曾两度离家住校;工作以后,和父母先是分别在北京和海南岛,后来则分别在北京上海两地。平时是靠通信,而读书时的寒暑假,工作后的探亲假,父亲来北京开会等,则是家人团聚的时光。妈妈是烹调好手,在我每次回家前她都早早地准备好许多好吃的家乡菜:栗子烧鸡,炸成金黄色的豆皮金钱包,著名的东河肉饼,和母亲最拿手的红烧肉等,至今想起来还美味无穷。父母的来信亲切有趣,有时我把它们拿出来和好朋友分享。有一位好朋友回忆说:我读过你的家信,你的妈妈很有幽默感。有一次她在给你的信中说:“寄给你的两件新衣服收到了吗?裁缝师傅还在等着你的赞扬呢!”现在有了手机和e-mail这样方便的通讯工具,和当年已不可同日而语,只可惜写信的艺术已经被大多数人淡忘和废弃了!

我们通信很频繁,但其中也有例外。1958年中苏两国政府签订了一份《中华人民共和国政府与苏维埃社会主义共和国联盟政府关于共同进行和苏联帮助进行重大科学技术研究的议定书》,开展122项重大科学技术研究合作项目。那是当时我国与外国的第一个、也是唯一的科技合作平台。我国政府对此项协定非常重视,特地在我国驻苏使馆新成立一个科学参赞处,派哈尔滨工业大学副校长黄一然同志为参赞(后为北大副校长,文革中受残酷迫害去世)。我受国家科委派遣,作为卫生部和中国医学院的代表到使馆工作,执行有关医学和生物科学有关的合作项目。在那四年中,出于谨慎和避免触犯外交条例,我自动地很少和朋友通信,和父母的信也写得非常简单和枯燥。爸爸后来开玩笑说,你那几年的信像是莫斯科的气象报告!

父母是家庭的栋梁,一个家庭的幸福是建立在夫妻之间缔结的一个坚实稳固的婚姻基础上。传统上人们常用以下的词句来形容一桩良好的婚姻:齐眉举案,相敬如宾。若用这些词句来描写我父母的关系,我感到太生分太拘谨了,还不如通俗地说,他们是一对终生不渝的恩爱夫妻。他们互相尊重;凡事互相商量;从不为钱的问题发生争执;也从不在对我的教育培养问题上发生矛盾。母亲是我们家里的“总理”,她对于日常生活中遇到的各种事物比父亲精明能干得多了。因此她负责全部家务的管理和操作。她对父亲的生活起居招顾得无微不至,父亲完全依赖于她。文革中我因拒绝揭发党委,尤其是沈其震(我大学毕业之初曾任沈其震秘书,后在党委担任过学术秘书性质的工作),也被扣上“特嫌”的莫须有罪名,遭受到抄家、隔离、最后下放农村的处置。为了不给父母添忧,我在文革中的遭遇从来没有告诉过他们。但由于那样的处境,也就无力对家庭有什么帮助。家中只剩下父母二人,相濡以沫,共渡时艰。父亲去世后,母亲含泪对我说,父亲每次从农村回家,一进门总要拉著母亲的手说:你辛苦了!母亲说:我整天坐在家里有什么辛苦,你在乡下又要劳动,又要整天个听那些骂人的话,是你辛苦了! 父亲不同意说,你孤单单地一人在家里,从早到晚担心受怕,不知道我在外面发生了什么事,你比我更辛苦。不尽的相怜相惜之情,尽在这短短的“你辛苦了”四个字中!托尔斯泰有一烩灸人口的名句说:所有幸福的家庭都类似,不幸的家庭则各有不同。我想前者也不尽然。给受伤的心灵以温柔的抚慰,给风雨飘零中的孤帆一个暂息的码头,都是一种不幸中的幸福,沉痛中的甜蜜。

第 四 章

文化大革命和父亲之死

我父亲在文化大革命中的遭遇

“这是一个残酷的时代,连我们自己也不明就里,就被扣上了卖国贼的恶名。”

– 莎士比亚 –

父亲去世于1971年1月。1978年我回到上海寄生虫病研究所参加为我父亲举行的追悼会,会上寄研所的领导对我说了一段话,这段话后来也登载在一些纪念文章中,内容如下:“在他死后,国务院召开的一次科学工作会议上,周恩来总理问:“何琦同志今天来了吗?” 有人回答:“他已不幸去世。”周总理沉思片刻,又问:“后继有人吗?” 众人默然。”

文化大革命开始后,我在北京中国医学科学院和协和医院在东单三条那华丽的琉璃瓦建筑群前的广场上,天天看到许多知名的科学前辈在那里挂着牌子被批斗。看到生物化学家刘士豪教授,病理学家胡正祥教授弯着腰,背负着“美帝文化走狗”,“资产阶级反动学术权威”等沉重的牌子,步履蹒跚地在广场挨批斗,真是触目惊心。但出于政治上的无知和幼稚,我自以为解放以来父亲一贯拥护党和毛主席,终年在艰苦的农村和海岛从事抗疟工作,直接为工农兵服务,又曾在前线经历过一年多抗美援朝的生死考验,应该能和其它运动一样,顺利地通过。殊不知在这场文化大摧残,大倒退的所谓文化大革命中,知识界整体成了革命的对象,人民日报社论《横扫一切牛鬼蛇神》中号召, 要“把所谓资产阶级的“专家”、“学者”、“权威”、“祖师爷”打得落花流水,使他们斯文扫地!”。覆巢之下,岂有完卵?父亲和他的许多朋友一样,被戴上了“资产阶级反动学术权威”的帽子。1968年八届十二中全会后,全国开展“清理阶级队伍”运动,斗争的重点从原来的揪“走资派”,转变成为抓“叛徒”,“特务”和“现行反革命”。革命风暴如火如荼, 当时的形势正可用“五洲震荡风雷激”这七个字来概括。父亲这时不幸被添加了一项新罪名:美国特嫌分子。事缘1948年他受联合国世界卫生组织(WHO) 邀请,在香港等船赴美工作。在香港时地下党,原新四軍衛生部長沈其震与他联系,向他介绍共产党的政策,赠送他毛主席著作的单行本,热情地劝他回国参加新中国建设事业。父亲经考虑后,毅然放弃赴美,转而乘船经朝鲜到达东北解放区。文革中造反派认为,中国旧知识分子人人崇拜英美,向往西方的先进科学技术,你怎么可能在手中握有护照和船票的情况下放弃去美国而投奔解放区?因此怀疑他是在香港接受了美国特种训练,被派遣潜回大陆作特务。

父亲赴香港前,中央卫生实验院已通知我们,将提供飞机票给我母亲和我去台湾。我那年刚考入国民政府时代的中央大学读一年级,中央卫生实验院院长,国民政府卫生部代理部长朱章赓夫妇是我父母的同乡和好友1,他们从小很喜欢我,朱伯伯主动对我说, 到台湾后他帮我转入台湾大学医学院,毕业后就送我去美国留学。父亲的断然决定改变了这一切,也改变了全家人以后一生的命运。他奔赴解放区的决心是坚定的。下面这件事是一个有力的佐证。从1943 – 44 年重庆时代开始,美国派有一个由十来多人组成的专家代表团来中国,其中有两位军事医学顾问,毛莱尔上校( Colonel Morell 卫生工程学家)和屈力伯上校(细菌学家)长驻在中央卫生实验院。毛莱尔上校后来是联合国世界卫生组织中国办事处的负责人2。父亲“失踪”后(我和母亲离开南京隐居在杭州舅父家),安排父亲去美事宜的毛莱尔上校发函到处寻找,甚至发信到父亲的老家义乌县东河村去。1949年秋父亲到上海来接母亲和我去大连时,毛莱尔上校在上海尚未撤离回国,他邀请我们全家吃饭。在座的除他以外,还有一位他的女性美国同事。席间他对父亲说,我找你很久了,你在纽约世界卫生组织的名额依然保留着,只要你愿意,我可重新安排你去美国的旅程。父亲婉谢了他的好意。这是父亲和他最后一次见面,此后不久我们就启程赴大连。

父亲的爱国行为,在文革中被反诬为叛国之举。诚如莎士比亚在历史悲剧《麦克白》中所写道:“这是一个残酷的时代,连我们自己也不明就里,就被扣上了卖国贼的恶名。流言可畏。在无名的恐惧中,漂浮在风波险恶的海面上,任凭风暴把我们抛向飘泊无定的远方。” 3 (本人拙译)。

父亲在文革中的遭遇如何? 在1978年中国医学科学院寄生虫病研究所党组织给父亲平反恢复名誉的“审查结论” 中说:“何琦同志在林彪、“四人帮”“怀疑一切,打倒一切”的反革命修正主义路线下,在审查期间受到严重折磨,加重病情,被迫害致死。” 在追悼会的悼词中说:“ 何琦同志遭受林彪、“四人帮”反革命修正主义路线的打击和迫害,身心受到了极大摧残。1970年1月何琦同志病情垂危,其家属提出送他去医院抢救的恳求,遭到拒绝,致使何琦同志含冤去世。”

“严重折磨”和“极大摧残”是结论中的话,父親在文革中究竟受到什么样的折磨?下乡劳改时究竟受到了怎样的待遇,以致一病不起?他无论对母亲或对我都从不讲起。我和父母一向分居在京沪两地,1969年底我被下放農村,為了安置孩子,組織上批准我回上海一趟,得以在父亲去世前短短地共同生活了13天。新年时整个劳改队撤回上海5天。过完年回乡不久父亲就病了,直到病势十分危重时才放他回上海。那是在父亲去世前的8天。在这共处的十幾天中,我没有從他口中听到任何詳細情況。父亲为什么从来不讲文革中的遭遇?因为他既是一个谦虚的人,同时是一个具有高度自尊的人。他不讲述受了什么苦,以保持人格的尊严。

父亲去世后,从他的遗物中看到一些文革中的记事。在这些日志中只是平铺直叙地记录了一天的活动,如我复制的1969年4月5日一天活动的记录所示:早上7点开始打扫走廊半小时;9点打扫院子一小时;接受外调一个半小时;参加批判会两次并被点名批评;在全所批判会上被点名批判的重点是 “不问政治”和“洋奴思想”;晚7点到10点和凌晨3点半到6点起床写材料。那时有翻来覆去写不完的材料:每周一次的自我检讨;学习最高指示的心得报告;参加批判会后的认识报告;外调材料等等。父亲连新年回家前也要交一份“五天回家休息期间的计划”;1970年1月13日,也就是临危回沪的前一天,造反派还要他交递一份“参加我所本月十日批判大会的体会和认识”的报告后,才放他从农村回上海治病。那两页纸就成了父亲的绝笔。

父亲在农村的情况,我只能從幾件零星的事情中,約莫地作出一點推斷。一次是母親問他,一條穿下乡去时还很新的棉褲怎麼這么快就變得認不出來了?父親說他是睡在地上,雖然下面鋪著一些稻草,夜裡還是冷得睡不著,只好穿著棉褲睡覺,因此很快就变的得又脏又旧了。我后来在父亲留下的日志中,看到他在两处记着“劳动裤破了”。又有一次在闲谈中他對我說,農村裡有幾個读初中的男孩子經常偷偷地來找他學英文,其中有一位还说过春节他到上海走亲戚时要到家中来看父亲呢。父亲说时帶著微笑,心情很愉快。又說生產隊裡有一位貧農老大媽看他蹲在田裡幹活很困難 (父親有膝關節炎,蹲下和起立都有些困難),天天都把自己隨身帶著的一個小板凳塞給他坐。父親說的時候非常感激這位老大媽。

父親講的以上兩件事都令我傷心,情不自禁地想起關漢卿在竇娥怨中的一話:“莫謂天道不可期﹐人心不可憐﹗”一位大學教授,竟因為能教農村孩子們幾個英文生字而高興,大概是想自己在这世上還有一點用处吧。父親當時處在一個受屈辱﹑被歧視﹑人人得而誅之的地位,一位與我家無親無故,與父親素昧平生的老大媽從一個小板凳中體現出來的那種純朴的惻隱之心,真是千金難買,多麼溫暖人心!這世上“錦上添花”是世俗常态,而“雪中送炭”卻難得得很。更何況在文革那道德淪喪的歲月裡,同事間互相檢舉;至親間“大義滅親”;對不幸者更是毫不留情的落井下石。在那種情況下,老媽媽的善良和慈悲,讓我看到人性中美好善良的一面,诚如古人所说:“十步之泽,必有芳草”,“十室之邑,必有忠信”。良知不会泯滅,浩氣必將長存。父親去世火葬後,我向寄生虫病研究所的造反派提出一個要求,就是想到父親生前勞動的生產隊去看望一下這位大媽,感謝她對我父親的照顧。這是父親死后我向造反派提出的唯一要求。我特地到淮海路上買了兩盒糕點準備帶去,沒想到造反派答復我說,那位大媽已經死了,不必去了。父親從農村回家到去世不過8天,那位本来無災無病的大媽怎么就忽然去世了!事情巧合得实在令人难以置信。但權在他們手裡,任凭他们翻手为云,复手为雨。象我们这样带罪在身的家属,有什麼资格向他們提出質疑?我國人民的傳統美德是“滴水之恩,當涌泉相報”,對這位老大媽的恩情,我却未能代父報答于萬一,可哀可憾。在紀念父親的这篇短文中,我特別要記下這件事,以寄託和表達我們永不忘懷的感激之情。

古人說:疾風知勁草,板蕩識誠臣。我还要记载在文化大革命中發生的一件事,說明父亲的為人。如前所述,原新四軍衛生部長沈其震是1948年在香港和我父親接觸的地下黨人。他在文化大革命中不幸遭到四人幫的殘酷迫害,江青有一親筆批示,誣陷沈其震為特務,将他投入秦城監獄。中國醫學科學院的軍管會和造反派以此為契機,在全院掀起大揭發、大批判沈其震的高潮 (解放後沈長期擔任醫科院的領導),北京总院和上海寄研所的造反派当然也勒令我父親寫揭發材料。當時大字報舖天蓋地,其中許多人和沈院長僅一面之緣,有的更從未謀面,但都能寫出一篇篇劍拔弩張的揭發批判大字報。父親在他的交代材料中沒有揭發問題,而是忠實地寫道:我始終感謝沈其震院長,是他當年指引我走上回國參加祖國建設的正確道路。父親膽敢為已入獄的“階級敵人”說話,作出這種“反動的”所謂交代,遭到造反派何等無情的批判當可想而知。父親甘願以身試法,堅守自己的道德情操。不在壓力下低頭,不做昧良心的事,不為一己之利而誣陷他人,這是他的為人气节,也是他为人敦厚的體現。父亲不仅在对沈其震的问题上如此,对待其他朋友,同事也一样。当时有不少单位的造反派来找父亲对他们的审查对象进行外调。父亲在文革中向造反派呈交的每份检查和外调材料都留有一份底稿,他去世后,这些底稿就完整地保存在我手中。我仔细地阅读过全部材料,在每份外调报告中,父亲都只平实地写出和当事人是在何时何地相识,交往过多少年。不仅没有所谓检举揭发,连一句涉及政治的话也没有,使迫害者抓不到任何口实。父親做到了无愧于友,无愧于心,我以他的為人道德为荣。

父亲在上海郊区冬天最冷的日子里睡在仅仅铺着稻草的阴冷潮湿的泥地上,先得了感冒,随后转成肺炎。直到病重时造反派才批准他回上海。当时青霉素紧张,每位医生每月的处方都有限量。在他的保健医院里,父亲病历的首页打着“资产阶级反动学术权威”的一方大印,尽管他发着高烧,尽管我苦苦恳求,医生也不肯把那救命的药品开给父亲。无奈之下,我发电报给方均在北京协和医院任内科主任的哥哥方圻请他帮助。当他买来的青霉素寄到时,父亲已不幸去世两天。父親去世後我打電話報告革委會,他們沒有一句慰問的話,只是冷酷地說,暂不能火葬,要等他们排除 “畏罪自殺”後再作处理。等了幾天後才收到他們的電話通知,說可以火葬了。在接下來的十幾天中,安排了父親的遺體火葬,給兩個哺乳的嬰兒找到可以長年托養的地方,以及其低廉的價格卖掉了整屋的傢具,最後把母親從大房子搬到一間小屋去安身,然後匆匆地独自奔往下放的農村。我從小愛看小說,讀過不少人世間悲歡離合的故事,但這是第一回親身經歷了“家破人亡”的悲剧。我乘坐輪船由上海前往下放的農村,那不盡的长江水,仿彿伴隨著清淚,一聲聲嗚咽地流过我的心上。

父亲的临终遗言

“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃” – 李商隐·锦瑟 –

1970年1月22日清晨,我起床后看到父亲已经坐在客厅的沙发上。这是一个难得的清静的时刻,因为孩子们还在熟睡中。我就坐到爸爸身边去陪他,这是爸爸病重回家以来,我们第一次坐下来谈心。万万没有想到几小时后,爸爸就撒手人寰,与我天人永隔,而这次谈话,竟成了他的临终遗言!

那天早上爸爸谈了两件事,一件是在运动中迫切面临的问题; 另一件则是和运动毫不相干的研究工作.。爸爸首先谈到当时正在进行的党员重新登记。他说看完病回农村后,要立即交一份党员重新登记的申请书(也就是检讨书)。他对这件事很忧虑,在回来的短短几天中,我好几次听他提及此事。他自己已拟好一个提纲,希望我能帮忙他修改润色。我当时被才一岁的的一对双胞胎孩子缠住手脚,整天忙于喂奶,洗尿布。因此爸爸希望我快点设法给孩子找到一个接受托儿的地方,以便腾出些时间来帮他完成这件事。找一个长年托儿的地方,原本是我这次回上海的主要目的。我被下放湖北农村,当地政府为了安排我们这批下放人员,把原来关押在那里的一批中、低级国民党战犯解押到青海去,他们的牢房就腾出来给我们住。那些牢房是极其简陋的芦席棚,十几人住一个大统仓,因此规定所有下放人员都不许带孩子下乡,要自寻出路。我是在这种不得已的情况下才把孩子送回上海,否则上海革命风暴正烈,父亲正处在水深火热之中,母亲又股骨颈骨折未愈,我怎么会把两个婴儿送到上海去?! 谁知这样的托儿所很难找,没有一个家庭和托儿所原意接受长年寄托,周末不接回家的孩子。父母亲一向喜欢孩子,三十多年来家中第一次听到婴儿的哭声,这是他们多么珍惜,宠爱的下一代。如今郑重向我提出来要我快些把孩子托出去,可见这份检讨书是多么地迫在眉睫。我告诉爸爸找托儿人家已有眉目,我一定会帮助他完成这份整党检讨。

爸爸接着谈到研究工作。他对我说他一直有一个愿望要进行蚊子的遗传学研究,并对我解释说,蚊子唾液腺细胞内有巨大的chromosome (染色体),是进行遗传学观察研究非常好的对象;同时实验室中已收集和培养有我国的诸多蚊种,更为研究提供了有利和现成的条件,但可惜今生已经没有实现这个愿望的可能了。

这是我第一次听爸爸谈这个课题,又谈在这样一个时候,心中感到非常意外。那时全国处于从小学到大学,从实验室到图书馆一律关门的革命风暴中,爸爸在那天天承受批判的环境下,还想到科学研究!更令人意外的是,爸爸的愿望,是那个自从解放以来备受批判的,所谓资产阶级唯心主义的反动的遗传学说!自20世纪三十年代以来,苏联的遗传学就被以李森科为首的“米丘林学派”所垄断:遗传学的研究机构分崩瓦解;从事遗传学研究的科学家们被开除、逮捕、流放、甚至遭受判处死刑的命运。在“以俄为师”,向苏联“一边倒”的国策下,我国科学界深受此害,孟德尔 – 摩尔根遗传学在我国也成为了学术界的一个禁区,科学家们对此都噤若寒蝉。

父亲一贯是一位谦和内敛的人,当说到无法实现这个愿望时,他的语气是平静的,不带丝毫怨尤,但我可以想象到他内心的遗憾。所以我就立即安慰他说:爸爸,运动总有一天会结束。等运动结束后,你就申请退休,我们去买一架显微镜,这样你就可以在家中做研究。爸爸说,做这个研究要大量培养蚊子,需要很多的人力,不是我一个人在家里可以做的。我听了再也没有什么话可说。

爸爸去世后整理他的遗物时,从他文革中的“检讨”与 “交代”的底稿中,才知道这是他在学术问题上一再受批判的一个问题。这项课题的题目是“按蚊种型分化问题的细胞学探索”,是父亲的自选题(1961年中央发布《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见草案》,简称《科学十四条》,科学院发布《中国科学院自然科学研究所暂行条例》,简称《“七十二条》,全国科研系统开放教授自选题政策)。事实上,父亲早在1959年在安徽太平县蹲点进行抗疟运动时就为此做了一点准备工作,如“安徽省太平县中华按蚊的种型研究”(何琦等55-5)和后来的“用人工交配方法建立实验室内中华按蚊纯系种群的初步报告” (何琦等90)等。想来造反派对他毕生从事的农村抗疟工作没有太多可批判,就在这个问题上大做文章,他前前后后写的书面检讨就有四次之多。批判的水平,一再“拔高”,从“三脱离(脱离群众,脱离实际,脱离无产阶级政治)”,到“资产阶级学术权威路线”,最后上升到挂钩刘少奇的“三自一包反革命修正主义路线”。

父亲当年美好的抱负和理想,已化作轻尘,随风而逝。但在四十多年后的今天,每当想起他那未酬的遗愿,泪水仍然湿润我的眼睛。甚么事令父亲如此眷恋而无视残酷的现实?甚么事令他在生命即将终结时仍念念不忘?父亲的这份执着,只能用他自己的话来说明,那就是“爱国家,爱真理,向往人类最高理想,是指导我一生行动的三条纲。”

在20世纪下叶遗传学取得了辉煌的革命性的进展。遗传学已经从爸爸生前所在的以染色体为基础的细胞遗传学阶段,发展到以DNA遗传密码为基础的分子遗传学阶段。我在70年代末期来美从事分子遗传学研究,目睹和亲身经历了这个激动人心的,划时代的伟大发展。虽然我的研究对象和昆虫无关,因为想到爸爸的临终遗愿,所以一直注意文献上与蚊有关的分子遗传学研究的报导。继2001年科学家们首次完成了人基因组的序列测定后1,2。在2002年10月3,4 两日,《自然》和《科学》这两份国际上声誉很高的科学杂志相继发表了人类恶性疟疟原虫3 和非洲大陆的主要传播疟疾媒介冈比亚按蚊4的基因组序列测定。到2008年,又完成了间日疟疟原虫基因组的测序5。时至今日,疟疾传染的三大环节:传染对象人、传播媒介蚊、和传染原疟原虫的基因组成都已被阐明。这些伟大的遗传学上的成就,包括爸爸直到临终之日仍念念不忘的疟蚊遗传学,都远远超过了他的时代,和他本人的期望和想象。美国总统克林顿在和英国首相布莱尔在白宫联合举办的宣告人类基因解码成功的记者招待会上预言道:这一划时代的成就将为人类开创一个分子医学的新时代。这个时代将给疾病的预防,诊断,处理和治疗带来全新的途径。 爸爸若在地下有知,必将为这些划时代的成就感到无限欢欣。

亲爱的父亲,安息!

“人事有代谢,往来成古今” – 孟浩然 ∙ 与诸子登岘山 –

疟疾是人类一个非常古老的疾病。现代人(Modern human, Homo sapiens) 起源于五万到二十万年前1 , 蚊子化石的年龄则为三千万年,说明蚊子的存在远远早于人类。人类的疟疾病始于何时?近年来美国麻省大学的十余名科学家完成了对黑猩猩疟原虫 P.reichenowi 的测序,通过与人恶性疟原虫 P. falciparum 的序列比较,得出人类疟疾起源于猩猩的结论,时间约在一万年前2。可以想像,一个具有如此悠久历史的顽固的疾病是不会轻易退出历史舞台的。据2011年的统计,全世界有106个国家和地区存在疟疾流行,患者总数2.16亿人,死亡病例65.5万人,非洲儿童面临着每分钟有一人死于疟疾的悲惨命运3。拿它来和战争中死亡的人数比较一下:伊拉克8年战争中死亡平民总数为107,235 – 117,173人4;阿富汗自2001至今因战争导致死亡的平民为16,542 – 17,974人5。疟疾在一年中导致的死亡人数,超过了当代两大战争中无辜牺牲者总和的数倍。毋庸置疑,在世界范围内,在现时现刻,疟疾仍然是人类的一个大敌。

自从父亲去世以后的半个多世纪以来,疟疾学和其它科学一样,取得了很大的发展和进步。但俗话说:道高一尺,魔高一丈,在成就面前,往往会有新的困难和挑战出现。就消灭疟疾而言,时刻都面临着疟原虫对抗疟药物产生耐药性,和疟蚊对杀虫剂产生抗药性的威胁,而这两者正是当前抗疟运动所依仗的两大支柱。因此,人类能否彻底消灭疟疾,还大大有赖于对新抗疟手段的研究和发明。

当前在新抗疟手段的研究方面有以下几个值得注意的方向。首先是防疟疫苗的研制。疫苗是控制广大人群中传染病流行最有效和最经济的手段,对疟疾来说也一样。据联合国世界卫生组织专家们的估计6,在非洲这样面积辽阔的疟疾高度流行区,若没有有效的预防疫苗,很难达到肃清疟疾的目标。近几十年来科学家们在这个问题上投入了很大的努力,但始终没有取得成功。最近疟疾疫苗的研究终于出现一线曙光,在21项进行临床试验的疫苗中7,葛兰素史克制药公司(Glaxo-SmithKline)研制的RTS,S疫苗脱颖而出,在非洲11个点进行的包括6,000名婴儿的临床试验中,给接种儿童带来55% 的保护率3,8。这项结果被《时代》和《科学》杂志列入为2011年十大科学突破之一。其次在抗疟药物方面,我国科学家研制成功了对疟疾有卓越疗效的青蒿素,造福于全人类。当前引起严重关注的是在柬泰边境和缅、越等国发现了青蒿素抗药性,联合国世界卫生组织正在大声疾呼,在努力防止疟原虫抗药性的产生和扩散的同时,要继续加强新药的研究。其三,分子遗传学的发展为消灭疟疾开辟了一条崭新的途径。近年来科学家应用改变基因的办法,产生一种疟原虫无法在其体内生存发育的疟蚊,称之为遗传变异蚊(Genetically modifies mosquitoes, 简称GM 蚊子),或抗疟蚊。把这种不能携带疟原虫的、无害的蚊子放到自然界中去,希望能通过它的繁殖 (即通过群体置换,population replacement),取代自然界中传播疟疾的野生疟蚊,以达到消灭疟疾的目的。根据近一两年的最新报道,在改变基因中取得成功的对象有SM1, Rel2,AKt 等9-11,现正在加勒比海的著名旅游胜地Cayman Islands,马来西亚,巴西和意大利南部进行试验以检验效果。虽然这些研究项目离实际应用都还有一段距离 (如疫苗的保护率要达到80% 的水平才能投入生产和应用),但这些尖端研究给我们带来了充满希望的前景。

在全球消灭疟疾的努力中,引领大范围抗疟运动的是联合国世界卫生组织。在1955-1969年间,它开展了一个以消灭疟疾为宗旨的“全球根除疟疾规划Global Malaria Eradication Programme ”。这个规划在西欧和某些东欧国家中取得成功,但在疟疾流行严重的亚洲国家,如印度、印尼、阿富汗等未能达到预期效果,而整个非洲大陆则被排除在规划之外。这项规划在1969年因失败而中止,世界卫生组织乃退而求其次,把防治疟疾的目标从“消灭”变成“控制”。规划中止后,学术界对其失败原因进行了广泛深入的检讨, 其中有代表性的文章如12-14。总的来说,失败的原因可分为策略性和技术性两方面。策略上的失误是单一地采用DDT室内滞留喷洒进行抗疟,摒弃了所有其它抗疟措施,有一段时期甚至对病人也不进行治疗。技术方面的错误是无视各国、各地在蚊种,地域和气候诸方面的不同,机械地采用统一的灭蚊措施。

2007年在比尔和玛琳达·盖兹基金会的带动下,世界卫生组织重启“全球疟疾规划Global Malaria Programme”, 将抗疟运动的主旨由“控制疟疾”回归到 “消灭疟疾” 15。当前正在全球,尤其在非洲,大力开展抗疟运动。这项规划包括三大项,其中一项是在疟疾流行地区采用DDT室内滞留喷洒16;一项是在流行地区实施全民的疟疾诊断和治疗;还有一项是向具有疟疾风险全体人群分发经杀虫剂处理的蚊帐。在这个新指导方针下,全球消灭疟疾的理想必将出现光明的前景。

对比联合国世界卫生组织在上世纪走过的一段弯路,清楚地看到父亲在我国抗疟运动中推行的是一条与之截然不同的道路。父亲以独立的视野,实事求是的治学精神,制定了包括DDT滞留喷洒杀灭传播媒介;全面治疗现症病人和实施传染休止季预防服药以消灭传染源;在可行地区,辅助以经杀虫剂处理的蚊帐和改变露宿习惯等个人防护措施等三方面的综合性抗疟方案。实行全面喷洒、全民根治、和全民化学预防(即整个流行季节的化学预防)的“三全措施”,实行这种措施后。即使在多蚊媒的超高度疟区,亦有可能在一年半左右的时间消灭疟疾99。这个事实,有力地否定了文革中强加在我父亲身上的:“推行洋教条”, “洋奴思想”,“实行资产阶级反动学术路线”的无端攻击。这个规划不仅当年在海南岛,两广云贵和东南各省取得卓越的抗疟成效,也和今日无数科学工作者在总结世界各地抗疟战线上的经验教训后制定的方针是完全一致的。这是一条方向、策略、和具体措施都完全正确的道路,在50多年后仍具有充沛的生命力。父亲若地下有在知,必将感到欣慰。当年和父亲一同奋斗的同志和学生,有不少已经谢世,健在的也已进入古稀之年,对此当引以为傲,存殁俱荣。

亲爱的父亲,安息!

附录

1. 1954年关于在国外购买喷雾器信 (注:朱章庚字季青)

2. 1969年4月15日日志

参考文献

文中引用父亲本人论著之处列有名字和编号,可从父亲论著目录中查阅。其它引用的参考文献按顺序用阿拉伯数字编号如下。

第一章 开篇

- “Malaria in the people’s republic of China” by World health Organization , 30 July 1959.

第二章 事业

青年時期

- 1928-1940年度高等学校各科在校生人数。(1982). 熊明安著<中国高等教育史>,重庆出版社。

- Saccá G. (1964) Comparative bionomics in the genus Musca. Annu. Rev. Entomol., 9:341-358.

- Christian Thompson and Adrian C. Ponts. (1993) Systematic Database of Musca Names (Diptera): A catalog of names associated with the genus-group name Musca Linnaeus, with information on their classification, distribution, and documentation. Theses Zoologicae. Vol.20, pp. 1-120.

- Rudolf Meier, Marion Kotrba and Paul Ferrar. (1999). Ovoviviparity and viviparity in the Diptera. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 74(3): 199-258.

- Hennig W. (1964) Family Muscidae. In: Lindner, E..(Ed) Die Fliegen der Palarktischen Region 63b, Schweizerbart, Stuttgart, 7(2): 978-982.

- Cataloque of Life: Annual Check List 2011. Source: BioSystematic Database of World Diptera.

- Zia, Y. (1936). A new Diptera Trypetidae from Hainan, Chinese J. Zool. 2:157-61.(谢蕴贞。海南岛菓蝇之一新屬)文中称 “此篇所述之菓蠅為一新屬,其種為一新種,北平靜生生物調查所何琦氏海南島所採得,因以何氏名,聊誌感謝。

- Knowles R., Senior-White and Das Gupta (1930). Studies in the parasitology of malaria. Indian Med. Res. Memoir, No18 xii, 436 p.

- William A. Riley and Wu Liang-Yu (1932). The anopheline mosquitoes of China. Lingnan Science Journal II (2): 175-191.

- 海南抗瘧史略 (1991)。中華醫史雜志, 第21卷第4 期;海南史志網.大事記。

- 互動百科。

抗战时期到解放前

- 朱世瑜(2005)。义乌市疟疾流行情况及防治回顾。上海预防医学杂志 7(6):273。

- 衢州大事记:民国35年(1946)衢属各县恶性疟疾流行,发病10余万例,病死1万多人。10月,中央卫生署派美籍防疫顾问保乐 (J.H.Paul) 博士和中央卫生实验院昆虫室主任何琦博士等15人来衢研究防治疟疾对策。

新中国建立后

1. 序曲。威廉·華茲華斯(本人拙译)。原文如下:

And from my pillow, looking forth by light

Of moon or favouring stars, I could behold

The Antechapel where the Statue stood

Of Newton, with his prism and his silent face,

The marble index of a Mind for ever

Voyaging through strange seas of Thought, alone

(The Prelude, book iii, 1805. William Wordsworth.)

2. 发明人是微生物学家汤姆士·布鲁克(Thomas Brock)和他的学生赫德森·弗里斯(Hudson Freeze)。

3. Einstein: His life and universe. (2008) p. 549. By Walter Isaacson.

4. Grassi B., Bignami A., and Bastianelli G. (1899) Ulteriore ricerche sul ciclo dei parassiti malarici umani sul corpo del zanzarone. Atti Reale Accad Lincei, 8:21-28.

5. Beales. P. F. (1984) A review of the taxonomic status of Anopheles sinensis and itsbionomics in relation to malaria transmission. World Health Organization, Geneva, Switzerland.

6. Harrison B.A. et al., (1973) A lectotype designation and description for anopheles (An.) sinensis Wiedemann 1828,with a discussion of the classification and vector status of this and some other oriental anopheles. Mosquito Systematics 5(1):1-8.

7. Foote, R.H. and D.R. Cook. (1959) Mosquitoes of Medical Importance. Agric. Handb. (U.S. Dep. Agric.) 152: 1-158.

8. 许锦江,冯兰洲。(1975) 我国赫坎按蚊类群的研究。昆虫学报18 (1):77-104。

9. 马素芳。(1981) 我国中华按蚊种团的研究,包括四新种。动物学集刊 第一集: 59-74。

10. 1986年全国疟疾专题委员会蚊媒昆明会议纪要。内部资料。

11. Wilkerson R. C., Li C., Rueda L. M. et al. (2003) Molecular confirmation of Anopheles (anopheles) lesteri from the Republic of South Korea and its genetic identity with an. (Ano.) anothropophagus from Chinas (Diptera: Culicidae) Zootaxa 378: 1-14.

12. Hwang U.W. et al. (2006) Molecular evidence supports that Anopheles anthropophagus from China and Anopheles lesteri from Japan are the same species. Journal of the American Mosquito Control Association 22(2): 324-326.

(Nucleotide sequence alignment of 2nd internal transcribed spacer (ITS2) regions from 4 specimens of An. lesteri collected in Japan, 2 specimens of An. anthropophagus collected in China, and 1 specimen of An. sinensis collected in Korea were sequenced and compared. This molecular evidence strongly supports that An. lesteri from Japan and An. anthropophagus from China are the same species.)

13. Gaffigan T.V. et al. WRBU Systematic Catalog of Culicidae. 189 records, including lesteri and sinensis.

14. Hay S.I. et al. (2010) Developing Global Maps of the Dominant Anopheles Vectors of Human Malaria. ) PLoS Med. 2010 February; 7(2): e1000209. (Defining the dominant anopheles vector species and species complexes of human malaria: 53 anopheline species or species complex)

15. 瞿逢伊,朱淮民 (2008)我国按蚊分类进展和若干蚊种学名的订正。中国寄生虫学与寄生虫病杂志。26(3):210。

16. 瞿逢伊 (2008) 我国嗜人按蚊订正为雷氏按蚊的学术探讨。中国寄生虫学与寄生虫病杂志。26(3): 234-5。

培训抗疟干部

- 人民海南60年。高虹。2009年。

抗美援朝:反细菌战

- 抗美援朝战争反细菌战斗争的历史考察。

- “调查在朝鲜和中国的细菌战事实国际科学委员会报告书”。1952年9月17日第7页。

- 周恩来、贺诚报毛泽东主席并中央:《五个月来反细菌战防疫工作综合报告》。1952年8月2日。

第四章 文化大革命和父亲之死

我父亲在文化大革命中的遭遇

- 朱章赓(1900—1978)浙江义乌人。曾任中央卫生实验院院长、国民政府卫生部常务次长和代理部长。1950年任世界卫生组织公共卫生行政科主任。1963年归国,任北京医学院副院长,中华医学会常务副会长等职。

- 上海外事志:上海解放时,联合国驻上海的机构有7个,设于黄浦路106号大楼。其中联合国世界卫生组织中国办事处设立于1947年4月1日。驻华负责人为美国人穆瑞尔(按:即父亲译称毛莱尔)。其活动是:通过“救济”等活动支持前国民政府;与中国大学、科研机构建立关系;联系中国有经验的医生,并资助出国;收集中国医学卫生方面的情报。上海解放后,该办事处即停止活动,1950年7月结束。

- 引自莎士比亚四大悲剧之一《麦克白》第四幕第二场(本人拙译)。苏格兰大将麦克白弑君篡位后,残酷镇压,滥杀无辜的血腥统治。以下是反对他的苏格兰贵族洛斯对麦克德夫夫人说的一段话。原文如下:

But cruel are the times, when we are traitors

And do not know ourselves; when we hold rumour

From what we fear, yet know not what we fear,

But float upon a wild and violent sea,

each way and more.

(Macbeth. Act IV, Scene II)

父亲的临终遗言

- International Human Genome Sequencing Consortium (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 409 (6822): 860-921.

- J. Craig Venter, et al. (2001) . The Sequence of the Human Genome Science 291(5507): 1304-1351.

- Malcolm J. Gardner (2002) Plasmodium genomics: Genome sequence of the human malaria parasite Plasmodium falciparum, Nature 419: 498-511.

- Robert A. Holt et al. (2002) The Genome Sequence of the Malaria Mosquito Anopheles gambiae, Science 298 (5591): 129-149.

- Jane M. Carltonet al. (2008) Comparative genomics of the neglected human malaria parasite Plasmodium vivax, Nature 455: 757-763.

亲爱的父亲,安息!

- McHenry, H.M (2009). “Human Evolution”. In Michael Ruse & Joseph Travis. Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. p. 265.

- Rich S. M. et al. (2009) The origin of malignant malaria. Proc. Natl. Acad. Sci. 106 (35): 14902-7.

- World Health Organization. World Malaria Report 2011.

- 根据Iraq Body Count (IBC) 统计数字。

- 根据UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 和 Afghanistan Rights Monitor (ARM) 统计数字。

- WHO Global Malaria Programme. Q&A on malaria elimination and eradication. November, 2010.

- Tables of malaria vaccine projects Globally. WHO, November 2011.

- Agnandji S.T. et al. (2011). First Results of Phase 3 Trial of RTS,S/AS01 Malaria Vaccine in African Children. New Engl. J. Med. 365 (20): 1863-1875.

- Gallagher, James BBC News, Health, 20 April 2011.

- Corby-Harris, V., Drexler, A., Watkins De Jong, L. et al. (2010). Activation of AKt signaling Reduces the Prevalence and Intensiity of Malaria Parasite Infection and Lifespan in Anophelles Stephensi Mosquitoes. PLoS Pathogens 6 (7): 1-10.

- Windbichler, N., Menichelli, M., Papathanos, P. A. et al. (2011). Asynthetic homing endonuclease-based gene drive system in the human malaria mosquito. Nature 473: 213-215.

- Bill and Melinda Gates Foundation: Bill and Melinda Gates Foundation Malaria Forum- Day-2 Transcript 2007.

- Najera J. et al. (2011). Some lessons for the future from the global malaria eradication programme (1955-1969). PLOS Medicine 8(1): e1000412, 1/25/2011.

- Tanner M. and de Savigny D. Malaria eradication back on the table. Bulletin of the World Health Organization. 86 (2), 2008.

- Kakkilaya B.S. History of malaria control. Malaria Web site.

- DDT曾为“关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约”(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)列为禁用化学药品,但在2000年开禁,特许它为了公共卫生的目的,用于室内喷洒以杀灭疾病传播媒介昆虫。获得这一特许的主要理由是,喷洒在墙上和天花板上的DDT具有最长的持续功效(根据剂量大小,可持续6-12个月),迄今尚无其它化学品可资代替。

父亲和母亲的青年时代

静生生物调查所创建时期

北平静生生物调查所成立时所内人员合影,前排左起:何琦、秉志、胡先骕、寿振黄,后排左起:沈家瑞、冯澄如、唐进 北京师范大学生命科学学院通讯:铎之声2006 年4 期

从新婚到有了我

新婚尔燕

我三岁时

留学英伦

摄于英国利物浦热带医学研究院 – 父亲站在第2排左5。

父亲母亲和青年时代的我

我在念大学

1958年第一次出国前夕回上海向父母告别

1964年北京科学讨论会:父亲是代表,女儿是医学组工作人员

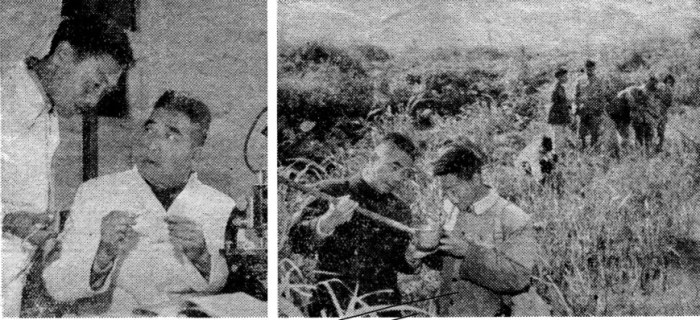

新华社记者报道:昆虫学家何琦深入农村调查疟蚊

《昆虫学家何琦深入农村调查疟蚊》一文的附图及其说明。此文曾先后登载在和健康报(1962年11月17日)和光明日报(1963年1月17日)。

《昆虫学家何琦深入农村调查疟蚊》一文的附图及其说明。此文曾先后登载在和健康报(1962年11月17日)和光明日报(1963年1月17日)。

右上图:何琦教授带领助手和安吉县防疫人员在水草丛生地带采集疟蚊幼虫。

左上图:何琦教授在安吉县农村采集疟蚊后,就地进行解剖研究。他发现这个地区传播疟疾的主要媒介是雷氏按蚊。这种疟蚊孳生在有水草又遮荫、水质清凉的地方,能够越冬。

-新华社记者王子瑾-

海南岛疟疾研究站同仁和全国疟疾干部培训班师生合影

海南疟疾研究站同仁合影 (父亲在坐排左六)

海南岛疟疾研究站举办疟疾干部培训班师生合影(父亲在坐排左四)

海南岛 – 野外工作

深入少数民族村寨

琼中加钗黎族妇女

琼中加钗黎族村

海南岛 – 在实验室和课堂上

镜检

给学员讲课

海南岛 – 与来访外国学者进行学术交流

讲者和听者都很认真

用海南岛疟疾分布图阐述抗疟运动的成果

领导和同事

卫生部钱信忠部长率团访问越南。所到访问村镇的欢迎大标语上用中越两国文字写着“热烈欢迎中国政府医学代表团”。左第二人:钱信忠部长;右第一人:父亲。

卫生部钱信忠部长率团访问越南。所到访问村镇的欢迎大标语上用中越两国文字写着“热烈欢迎中国政府医学代表团”。左第二人:钱信忠部长;右第一人:父亲。

前排右第一人:父亲;第二人:中国医学科学院院长沈其震;第三人:细菌学家魏曦;后排右第一人:中国医学科学院副院长薛公绰;后排左第一人:病毒学家黄祯祥。

中国医学科学院院长黄家驷

赴朝鲜前线参加反细菌战

此照摄于朝鲜前线,身着中国人民志愿军军装(无军徽),登载于1952年中国人民保卫世界和平委员会出版的“揭露美国政府进行细菌战罪行陈列馆文献”(Выставка Разоблачающая Преступления Правительства Соединщнных Штатов Америки,Ведущего Бактериологичскую Войну)

荣获朝鲜民主主义人民共和国二级国旗勋章

某日父亲在朝鲜前线的实验室和住所为炸弹击中,拾此弹片留作纪念

上海的家

我们家住淮海公寓(过去是位于法租界的一座法国公寓,原名Gascogn )。 左第五层的窗户和阳台是我们的家。

摄于淮海中路襄阳公园 摄于苏州

我们和孩子

再下一代

父亲在1934年拍摄的海南岛人民

舂米

不知爸爸是怎么拍摄到这张照片?

二 著述目录

- Study of the Adult Culicids of Peiping. (Ch’i Ho. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, II(8): 107-175, 1931.)

- Notes on Sarcophagid Flies with Description of New Species I: Albiceps-group. (Ch’i Ho. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, III: 345-360, 1932.)

- Four New Species of the Genus Sarcophaga from Peiping, China. (Ch’i Ho. Bullettin of the Fan Memorial Institute of Biology, V: 19-27, 1934.)

- Notes on a Collection of Sarcophagid Flies from Chekiang and Kiangsu with Descriptions of Two New Species. (Ch’i Ho. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, V: 31-39, 1934.)

- On the Genus Sarcophaga from Hainan. (Ch’i Ho. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, VI: 207-215, 1936.)

- Notes on the Calliphorine Genera Calliphora, Aldrichiella and Triceratopyga with the Description of a New Species, Calliphora sinensis sp. (Ch’i Ho. Acta Zoologica Sinica, 133-145, 1936-00.)

- On the Blood-sucking Muscidae of Peiping. (Ch’i Ho. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, VI: 185-208, 1936.)

- Description of the Male of Portschinskia Magnifica Pleske with a Note on the Systematic Position of the Genus. (Ch’i Ho & W. S. Patton. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, Zoological Series, Vol. VII:145-158, 1936-1938.)

- On Some Species of Sarcophaga from Java and its Neighbouring Islands. (Ch’i Ho. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 32(2): 115-129, 1938.)

- A new Tree-hole Breeding Anopheles from the Island Of Hainan. (Ch’i Ho. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 32(3): 279-285, 1938.)

- The Significance of the Female Terminalia of House-flies as a Grouping Character. (Ch’i Ho. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 32(3): 287-312, 1938.)

- On a Collection of Anopheline Mosquitoes from the Island of Hainan. (Ch’i Ho. Annals of Tropical Medicine and Parasitology. 32(4): 387-411, 1938.)

- 我国七种室内常见跳蚤之辨识。何琦。 (从略)

- 1943 Semi-annual and Annual Reports of the Laboratory of Medical Entomology, Institute of Epidemiology NIH, China. Ch’i Ho.

- 拟曼生氏裂头条虫之人体移植试验。(从略)(何琦节译。 实验卫生, (2): 15-19, 1943。)

- 我国Anopheles 蚊研究之过去与现在。(何琦。实验卫生, 2(2): 25-30, 1944。)

- 中国Anopheles 蚊检索表.(何琦。实验卫生,2(2): 31-35, 1944。)

- 中华疟蚊群舞现象之观察.(何琦, 陆秀琴。实验卫生,2(3): 9-13, 1944。Observation on the Swarming Behavior of Anotheles Hyrcanus Var. Sinensis (Abstracts). (Ch’i Ho and Lo S.L. Acta Brevia Sionensia 9:16-17, 1945)

- 1944 Annual Report of the Laboratory of Medical Entomology NIH, China. Ch’i Ho.

- 宜宾菜坝机场疟疾调查报告。(何琦, 刘吟龙。实验卫生,3(1): 13-15, 1945。)

- 大渡口钢铁厂区抗疟工作概述,1943-45。(中央卫生实验院流行病预防实验所何琦编著。)

- 1945 Annual Report of the Laboratory of Medical Entomology NIH, China. Ch’i Ho.

- Recent Development in Mosquito Control (1945-46). Ch’i Ho.

- Report of Malaria Survey in Chekiang – A Three Months Tour with Drs. J.H. Paul and T.S. Jen, 1946. Ch’i Ho.

- 漫谈飞机喷洒DDT。(何琦。医潮, 1(4): 30-32, 1947。)

- 现阶段对于飞机喷洒DDT应用范围的几个结论。(从略)(何琦。医潮,2(7): 10-11, 1948。)

- 1949年大连市区蝇类季节分布调查报告。(从略)(何琦。大连大学季刊, 1(1): 1-4, 1949。)

- 谈谈怎样教生物学。 (从略)(何琦。大连大学校庆周年特刊, 1950。)

- 在通辽旅行中我所见到的几个问题。(何琦。大连卫生研究所学术研究委员会印, 1950。)

- 怎样预防斑疹伤寒。何琦。在大连市报告 .

- 谈谈生物战。何琦。1952。

- 前方昆虫检验的经验。何琦。1952。

- 就美国在朝鲜进行细菌战问题致英国科学家的一封公开信。何琦。1952。

- 海南和粤西疟疾调查报告。(何琦,甘怀杰等。 1953。)

- 海南疟疾研究站一年多来工作概况。(何琦。中华医学杂志,42(2): 247-248,1956。)

- 消灭微小按蚊的重要意义。(何琦。 全国疟疾防治专业会议报告。中华人民共和国卫生部防疫司编印,1956年12 月,24- 31页。)

- 消灭微小按蚊的重要意义。(何琦。 健康报第466期,1956年9月14日。)

- Report on a Survey of Infant Malaria in Hsinglung, Hainan Island.(Ho Chi, Liu Y.L., Cheng, C.C. and Wu C.Y. 1956. )

- 1956年在卫生部部长召开的“中医中药研究工作”座谈会上的发言。(从略)

- 1956年8月在抗疟干部培训班结业典礼上的讲话

- 1957年在抗疟干部培训班开幕式上的讲话。

- 在中国医学科学院对青年科学工作者的一篇讲话。

- 第三届抗疟干部进修班毕业典礼致辞

- Some Results of Anti-mosquito Measures in China. Ch’i Ho, 1957.

- 朝鲜新幕瑞兴一带地区肺吸虫病调查报告。(何琦, 胡介堂。人民军医,4月号:28-33, 1957。)

- 海南岛按蚊自然感染调查。附中英文论文摘要。(何琦, 盛伯梁,杨新史等。1958年全国寄生虫病学术会议资料选集,人民卫生出版社,339- 344。)

- 海南岛的按蚊相调查。附中英文论文摘要。(何琦, 盛伯梁,杨新史,周祖杰。1958年全国寄生虫病学术会议资料选集,人民卫生出版社,325-329。)

- 海南岛按蚊夜间活动观察。附中英文论文摘要。(盛伯梁,邓达,何琦。1958年全国寄生虫病学术会议资料选集,人民卫生出版社,317- 324。)

- 海南岛东部四种按蚊的生态习性研究 (1954-1957) 。(周祖杰,何琦等。中国医学科学院寄生虫病研究所一九五七年年报,128-157。)

- 海南岛国营兴隆华侨集体农场抗疟试验。(1) 海南岛国营兴隆华侨集体农场 抗疟试验。(2)海南岛兴隆人民公社抗疟试验1958年效果继续观察。(何琦,夏健和等。中国医学科学院寄生虫病研究所一九五七年年报158-167;中国医学科学院寄生虫病研究所一九五八年年报,318-320。)

- 海南岛黎万联村抗疟试验:(1)海南岛黎万联村抗疟试验1955-1957。(2)海南岛黎万联村抗疟试验1958年效果继续观察。(何琦,夏健和等。中国医学科学院寄生虫病研究所一九五七年年报,168-181;一九五八年年报,321-324。)

- 新中国疟疾调查研究的综述。(何琦,冯兰洲。1958年11月中华医学会单印本,科技卫生出版社。)

- Studies on Malaria in New China.(Ch’i Ho and Feng Lan-chow. Chinese Medical Journal 77: 533-551, 1958.)

- 河南省桐柏县疟疾流行病学调查。(何琦,冯兰湘等。 中国医学科学院寄生虫病研究所一九五八年年报,246-260。)

- 安徽省太平县疟蚊和疟疾的流行病学调查及其防治研究。(1)安徽省太平县五种地方病的调查。(2)安徽省太平县疟疾流行病学调查。(3)安徽省太平县儿童间日疟原虫携带者的治疗试验。(4)安徽省太平县地段灭蚊实验研究。(5)安徽省太平县中华按蚊种型的研究。(6)安徽省太平县越冬中华按蚊种型的生理生态观察。(中国医学科学院寄生虫病研究所一九五九年年报(1)何琦,周祖杰等。1-3;(2)何琦,岑楣芳等。4-11;(3)何琦,岑楣芳等。67-72;(4)何琦,许锦江等。129-149; (5)何琦,薛爱曾等。109-118;(6)何琦,许锦江等。119-120。)

- Studies on the Bionomics of Phlebotomus Chinensis and Control of Kala-azar by Killing Sandflies. Ho Ch’i. 1958.

- 疟疾防治研究的成就。(何琦,盛伯梁,薛爱曾。庆祝建国十周年医学科学成就论文集(下卷):第47-53页。中华人民 共和国卫生部主编. 人民卫生出版社出版,1959,北京。此文又由中华人民共和国卫生部血吸虫病研究委员编入《血吸虫病防治研究文集》中。上海科学技术出版社。1960,上海。 第 379-389页。)

- 组织制订《1960年灭蚊尖端研究方案(草案)》。(何琦,刘维德等。1960年血吸虫病及其他寄生虫病专题研究方案(草案)。卫生部医学科学委员会血吸虫病研究委员会。1959年12月1日。)

- 组织制订《1960年伯氨喹啉治疗间日疟专题研究方案(草案)》。(何琦, 张昌绍等。卫生部医学科学委员会,血吸虫病研究委员会。1959年12月1日。)

- 目前疟疾防治工作中的几个主要问题。(何琦。1961年上海市寄生虫学会第三次学术报告, 1-5。)

- 防止与扑灭疟疾暴发性流行的基本原则与具体措施。(何琦。1961年滨海举办防治疟疾训练班讲稿。)

- 中华按蚊的种型分化。(何琦。中国昆虫学会1961年学术讨论会会刊,50-52,1962年5月。)

- 疟原虫在人体内越过冬季流行休止期的观察。(周祖杰,何琦等。上海市寄生虫学会成立大会论文选辑( 摘要 ):55页,1962。)

- 重大成果总结之二:传染休止季间日疟原虫在人体内活动和消长情况的观察。 何琦。1962(手稿)

- 伯氨喹啉合并氯喹啉根治间日疟的效果观察。(李森宽,何琦等。中华内科杂志第4期:204-207,1962。)

- 深入开展疟疾的科学研究和防治工作。(何琦。中华内科杂志第4期:203页,1962。)

- 针刺治疗间日疟的研究。(从略)(张家埙,何琦。中华内科杂志第4期:213-215, 1962。)

- The Anopheles Hyrcanus Group and its Relation to malaria in Eastern China. (Ho Ch’i & Chou Tsu-chiehet al. Chinese Medical Journal 81(2): 71-78, 1962.)

- 中华按蚊种型及其与传播疟疾的关系(手稿)。何琦,周祖杰。

- 参与制订“全国消灭疟疾规划(草案)”,1963年。(1)消灭疟疾的策略问题。何琦。(2)附录一 会议纪要。(3)附录二 全国疟区分类。(4)附录三 对全国各疟疾流行省消灭疟疾试点的建议。(卫生部医学科学研究委员会血吸虫病研究委员会编印。1963年8月:1-8。)

- 近代抗疟措施的理论依据和具体问题(手稿)。何琦。

- 海南岛白踝按蚊(Anopheles leucosphyrus DÖnitz) 生态习性的调查研究。(盛伯梁,邓达,何琦等。昆虫学报 12(1):29-36,1963。)

- 新中国防治寄生虫病的成就和经验。何琦。 1963。 (从略)。

- 昆虫对疟原虫的传播机制。(何琦。昆虫知识,第1期:38-41,1964年。)

- 疟疾的流行病学。(何琦,邓达。寄生虫病学,上册,345-363。上海科技出版社。1964。)

- 抗疟的理论和实际。(何琦,周祖杰。寄生虫病学,上册,363-381。上海科技出版社。1964。)

- 传染休止季间日疟原虫在人体内活动与消长情况的观察,苏北滨海暴发性疟疾流行病学观察和浙江省北部地区疟疾暴发性流行调查研究。(柳朝藩,何琦等。上海市寄生虫学会1963年年会会刊;114-115; 115-116;何琦,刘吟龙等。116-117,1964。)

- 加强疟疾的科学研究工作。(从略)(何琦。《疟疾专号》前言。1964。)

- 我国的疟疾研究工作。(何琦。 中华内科杂志12(5): 466-468, 1964。)

- 传染休止季伯氨喹啉210毫克、180毫克和120毫克双疗程根治儿童间日疟的研究。(何琦, 杨庆璋等。 中华内科杂志12(5):407-410,1964。)

- 传染休止期伯氨喹啉135毫克、112.5毫克和90毫克双疗程根治间日疟的研究。(何琦,黄文洲等。中国医学科学院寄生虫病研究所一九六四年年报. 159 – 162。)

- 伯氨喹啉治疗间日疟试验综述。(何琦。卫生部医学科学研究委员会血吸虫病研究委员会资料15,1-3。)

- 近年来中国的疟疾研究(中、英、法、西四国文字)。In English: Recent Studies on Malaria in China. In French: Les Etudes Redentes sur le Paludisme en Chine. In Spanish: Estudios Recien Realizados sobre la Malaria en China. Jo Ch’i.(何琦。一九六四年北京科学讨论会论文集。总·216: 203-205;1964。Contributions at the 1964 Peking symposium. Gen· 216: 143-152; 377-378; 153-162.)

- Достижения и Опыт, Приобретенные в Борьбе Против Паразитарных Болезней в Новом Кйтае. (Хо Чи. Здравоохранение Между народный Журнал (Бухарест Румыская Народная Республика) , 3: 309-312, 1964.)

- Les Achèvements et les Expériences Acquises dans la Lutte Contre les Maldies Parasitaires en Nouvelle Chine. (Ho Tchi. La Santé Publique Revue Internationale (Bucarest-Republique Populaire Roumaine), 3:303-306, 1964.)

- 寄生虫病科研动态 – 疟疾。(何琦。卫生部血吸虫病科学研究委员会,中国医学科学院寄生虫病研究所出版, 1:48-52, 1964。)

- 海南岛消灭微小按蚊及其对防制疟疾的实际效果。(何琦,盛伯梁,周祖杰,邓达,任道性。科学技术研究报告1-11, 1964。中华人民共和国科学技术委员会出版。)

- 海南岛微小按蚊残存分布调查及残存分布继续调查。(1) 海南岛微小按蚊残存分布调查。1963。(2) 海南岛微小按蚊残存分布继续调查。(何琦,邓达等。登载于中国医学科学院寄生虫病研究所一九六四年年报,156-158。和中华卫生杂志10(5):314-315,1965。)

- Achievements in the Elimination of Anophiles Minimus in Hainan Island.( Ho Ch’i. A speech presented at the First Afro-Asian Medical Congress, Cairo, Oct. 24-30, 1964.)

- 用人工交配方法建立实验室内中华按蚊纯系种群的初步报告。(何琦,周铭贤等。中国医学科学院寄生虫病研究所一九六四年年报,166-167。)

- 谈谈我国北方地区的疟疾消灭问题。(1964年5月28日在全国卫生会议上的讲话提纲。)

- 近年来我国的疟疾研究。(何琦。科学通报,1965年5月号,402-407。)

- Studies on Malaria in New China.(Ch’i Ho. Chinese Medical Journal. 84(8) :491-497, 1965.)

- 海南岛巴拉巴按蚊形态描述及其传疟作用(1)海南岛巴拉巴按蚊形态描述及其传疟作用。(何琦,杨新史,邓达,钱金霖,王元昌等。1964。)(2)海南岛巴拉巴按蚊(A. balabacensis balabacensis Baisas, 1936)形态描述及其传疟作用(摘要)(何琦,杨新史,邓达,钱金霖,王元昌。中国动物学会三十周年学术讨论会论文摘要汇编。中国动物学会编辑。科学出版社,北京。第148页,1965。)(3)海南岛巴拉巴按蚊地面分布调查和滞留喷洒杀巴拉巴按蚊效果的观察。 (上海寄生虫病研究所技术资料汇编(1965-1971年)。130-136。)

- 我国巴拉巴按蚊形态描述。(邓达,钱会霖,王元昌,何琦,杨新史。昆虫学报,17(4):463-473,1974。)

- 海南岛保亭县南林公社灭疟试点1965年工作总结。(何琦等。上海寄生虫病研究所技术资料汇编(1965-1971年), 112-117。)

- 雷氏按蚊的生态和在浙江试点区灭蚊效果的观察研究,1965。(1 ) 雷氏按蚊嗜血习性的调查研究。(2)二二三滞留喷洒对中华按蚊和雷氏按蚊防制效果的继续观察。(何琦等。上海寄生虫病研究所技术资料汇编(1965-1971年)。129; 137-142。)

- A Letter to Tanzania Department of Health and Social Welfare, Written on behalf of the Department of Public of Health PRC, 1965. (从略)

- 两广云贵四省区灭蚊试验中的重大成就和主要经验。 何琦。 1965。

- 1967年度工作的打算和建议(手稿)何琦。此系生前最后一份文稿。(从略)

三 年表

1913-1918 杭州小学毕业

1918-1922 诸暨中学毕业

1922-1923 东南大学肄业

1923-1925 协和医学院医预班。父亲原来有志于外科。但因弟妹众多,父母无法供应他8年医学院学费,乃于1925年当协和医学院医预班与燕京大学生物系合并时,转入燕京大学生物系。

1925-1927 燕京大学毕业。

1928-1929 齐鲁大学助教。

1929-1936 静生生物调查所。在此期间发表论文7篇。

1936-1939 英国利物浦大学热带医学学院。在此期间发表论文6篇。获哲学博士学位。曾为英国皇家昆虫学会会员。

1940-1942 任江西农业院昆虫室主任,国立中正大学(国立南昌大学前身)教授。

1942-1948 中央卫生实验院簡任級研究员,医学昆虫研究室主任。

1949-1953 大连医学院生物教研室主任,一级教授。1952:2月12日赴朝参加反细菌战。荣获朝鲜民主主义人民共和国二极国旗勋章和我国政府颁发的奖章和奖状。

1953-1970 中国医学科学院一级研究员。历任海南岛疟疾研究站主任,寄生虫病研究所疟疾研究室主任。所发表的《海南岛消灭微小按蚊及其防治疟疾的实际效果》科研报告,获1978年全国科学大会奖。

社会工作 历任第三届全国人大代表,旅大市人民政府委员和旅大市人民代表,海口市人民委员会代表,政治协商委员会副主席,民盟副主任委员,卫生部医学科学委员会委员,中国昆虫学会理事。新中国建立前任中华自然科学社理事。

四 有关父亲的几篇评述

- 《中国当代医学家荟萃》第1卷380。医学昆虫学、疟疾学家何琦(作者吴潮海)。崔月 犁,韦功浩主编,吉林科学技术出版社1987年版。

- 《海口文史资料》第八辑145-148。疟疾专家何琦教授在海南。林诗泉、林书勇。1992 年。

- 《海南抗疟史略》中华医史杂志1991年21(4): 219-224。林诗泉 林培政。

- 《人民海南60年:誓将疟魔逐出琼州》。海南日报2009年9月1日。高虹。

- 《昆虫分类学报》1980年4期。深切怀念何琦同志

- 《浙江通志》何琦;《义乌名人排行榜》生物理学家何琦。2009年9月4日。

- 《人才之村数五一》中国义乌。2009年12月15日。

- 《上海市地方志》何琦(1903-1970)。第18篇人物第1章传略

- 《海南省志》何琦(1903-1970)。2009年6月17日。

- 《生物学通报》2004年39(11)44。参加调查细菌战的昆虫学家-何琦教授。李枢强。

- 赴朝参加反细菌战回忆录。全理华。《蓬溪文史资料精选》第18页。胡传淮主编。中国文 史出版社2011年12月1日。

- 忆反细菌战的战斗岁月。徐元辰,孙恒久。大连文史资料第7辑124页。